Evangelische Spiritualität

19. September 2011

Andacht Peterskirche

Kurt-Helmuth Eimuth

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

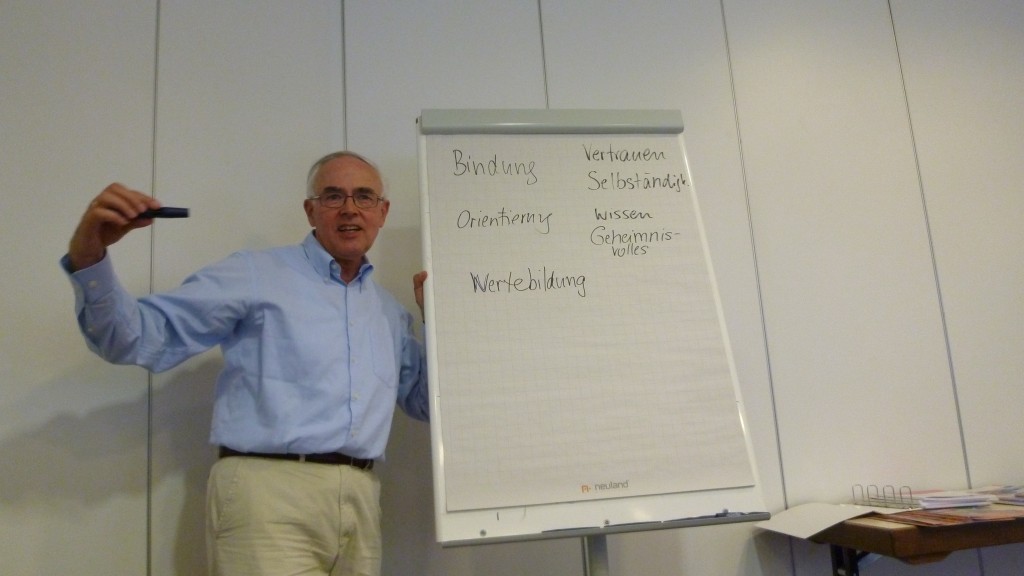

Wir haben heute diese Andacht etwas anders gestaltet. Wir hatten vor gut einer Woche auf unserer Fortbildung “Mit Leib und Seele” so viel Freude an dieser Form, dass wir sie heute gerne daran teilhaben lassen wollten.

Mit Leib und Seele – eine Woche auf Körper und Geist hören, Anleitungen zu Sport und Meditation erfahren, und das noch an einem wunderbaren Ort im Jugendwerk Brebbia des Bistums Mainz am südlichen Lago Maggiore. Ist das denn Fortbildung?

Eine Frage, die sich auch den 30 teilnehmenden Erzieherinnen stellte. Gut protestantisch hatten sie doch ein klein wenig ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kolleginnen. Eine Woche so ganz für sich selbst. Darf man das?

Um es vorweg zu nehmen. Ich meine: Ja, man darf das. Ja, man muss das sogar. Bei all den Arbeitsanforderungen, die ja auch in den Kindertagesstätten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, ist es geradezu notwendig, nach dem eigenen Grund zu suchen, sich gelegentlich wieder zu vergewissern, nach dem Grund unseres Tun`s. Früherer Nannte man das eine Rüstzeit. Da sollte man für den Alltag zugerüstet werden. Heute bedienen wir uns einer anderen Sprache. Aber der Zweck kommt doch der Rüstzeit sehr nahe. Es geht um die Suche, um das Spüren unserer eigenen Religiosität, die uns im Alltag halt gibtt.

In ihrem Buch: „Mit Herzen, Mund und Händen“ zeigt Margot Käßmann Grundlagen für eine christliche Spirituallität auf. Sie betont, dass Sinnlichkeit des Glaubens hier durchaus in reformatorischer Tradition steht und fragt nach evangelischer Spiritualität. Im Neuen Testament ist immer wieder von Gottes Geist die Rede. Der verwendete griechische Begriff hierfür, pneuma, wird im Lateinischen mit spiritus übersetzt. Der Geist steht für die Dimension des Glaubens, und auch für die innere Glaubenserfahrung, für die göttliche Gegenwart. Spiritualität ist damit die Glaubensdimension, die sich durch die dritte Person der Trinität erschließt, den Heiligen Geist. Durch Gottes Geist wird unsere Gottesbeziehung erfahrbar.

Den eigenen sprituellen Weg aber wird jeder Mensch individuell finden müssen. Spiritualität im Alltag zu leben, das scheint wichtig, das ist ein reformatorisches Anliegen für uns als Einzelne, für unsere Gemeinden und für unsere Kirche insgesamt.

Die vier tragenden Säulen evangelischer Spiritualität, die Margot Käßmann sieht, sind die Bibel, der Gottesdienst, das Gebet und das Gesangbuch.

Die Bibel

Aus der Bibel, dem Buch der Erfahrung des Glaubens an Gott, des Lebens mit Gott, finden wir Orientierung. Die Bibel ist niemals ausgelesen. Ein Text der Bibel ist nie ein für alle Mal im Leben derselbe und hat für unterschiedliche Menschen in ihrer je eigenen Lebenssituation eine unterschiedliche Bedeutung. Z.B. ist hier der Psalm 23 für viele Menschen außerordentlich verschieden.

Für viele Menschen ist der Psalm Trost und Zuspruch in unterschiedlichen Situationen. Aber es gibt auch diejenigen, die innerliche Widerstände spüren, wenn sie hören: Dein Stecken und Stab trösten mich. Sie verbinden damit Schläge in der Familie, die angeblich gut für sie sein sollten.

Es sei eine richtige Tragödie für Käßmann, schreibt sie, dass so viele Menschen in Deutschland die Bibel gar nicht mehr kennen. In diesem Land hat Martin Luther das erste Mal die Bibel in die Volkssprache übersetzt. Er wollte, dass die Menschen selbst nachlesen können. Schulen für Jungen und sogar für Mädchen hat er gegründet, ein Bildungsprozess unvorstellbaren Ausmaßes wurde so in Gang gesetzt.

Vor allem für Evangelische ist die Bibel von zentraler Bedeutung, ja die ganze Reformation ist letzten Endes von Luthers Bibelstudium her entwickelt. Die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache war ein revolutionärer Vorgang.

Vielleicht sei die Poesie die schönste Sprache des Glaubens, so Käßmann. Poetische Texte der Bibel von den Psalmen bis 1. Korinther 13 haben die Herzen der Menschen immer besonders berührt.

Sie gibt die Anregung, doch mal z.B. ein Evangelium zu lesen. Jeden Tag ein Stück.

Der Gottesdienst

So mancher Seufzer ist über den Gottesdienst zu hören: zu trocken, zu lieblos, zu wenig ansprechend. Das Fazit einer Auswertung durch Konfirmanden lautet: Er ist für fast alle langweilig.

Ein Gottesdienst soll Menschen im Glauben stärken, sie aufnehmen in die Gemeinschaft, ihnen Anregung geben zum Nachdenken, sie das Lob Gottes singen und ihre Gedanken vor Gott bringen lassen. In den Gemeinden vor Ort sollte überlegt werden, wie der Gottesdienst lebendiger werden kann, sodass, wer teilnimmt, spirituell gestärkt wird und Gemeinschaft erlebt.

In Psalm 147 heißt es: „Unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding“. Das heißt, es macht Gott Freude, wenn ich Gott zum Lobe singe, wenn wir gemeinsam zu Gott beten, wenn wir Gottes Wort hören. Gottesdienst ist ein Dialog zwischen Gott und Gemeinde, wir hören und antworten, wir bitten um Gottes Gegenwart und erfahren sie.

Gemeinschaft im Hören, Singen und Beten ist Teil christlicher Spiritualität. Die erste Christenheit hat dafür ihr Leben riskiert. Auch heute kann es , etwa in China oder Indonesien, lebensgefährlich sein, an einem Gottesdienst teilzunehmen.

Gottesdienst, das ist die Liturgie, die Erfahrung der Gemeinschaft, die Tradition, in der ich stehe.

Taufe und Abendmahl sind für die Kirche der Reformation die beiden einzigen Sakramente, weil sie direkt auf Jesus Christus zurückgehen. Wasser, Brot und Wein sind elementare Versinnbildlichungen des Glaubens. Und diese beiden Sakramente verbinden uns mit allen anderen Konfessionen. Wir taufen in die eine Kirche Jesu Christi hinein.

Das Gebet

Das Beten gilt als das „Herzstück christlicher Spiritualität“ (VELKD).

Und es ist wohl auch der einfachste Zugang zu Spiritualität. Da bedarf es keiner langwierigen Unterweisung, es betet sich sozusagen von selbst.

Martin Luther hat einmal an seinen Barbier Meister Peter geschrieben und ihm Mut gemacht, ganz schlicht das Vaterunser zu sprechen. Nicht allzu viel Brimborium solle gemacht werden, sondern in diesem Gebet sei alles aufgehoben, wenn sich das Herz dafür erwärme. Luther schreibt: „Und ich habe so auch oft mehr in einem Gebet gelernt, als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte kriegen können. Darum kommt es am meisten darauf an, dass sich das Herz zum Gebet frei und geneigt mache … Was ists anders als Gott versuchen, wenn das Maul plappert und das Herz anderso zerstreut ist?“

Gebet ist auch Konzentration. Es gibt das gemeinsame Gebet im Gottesdienst, aber vor allem auch das persönliche Gebet im Tagesablauf.

Gebet braucht auch eine Form von Disziplin. Eben mal beten, dass dies oder das eintreten möge, das degradiert Gott zu einem Automaten, in den ich eine Münze werde und erwarte, dass etwas herauskommt.

Es geht beim Beten darum, langfristig beziehungsweise auf Dauer mit Gott im Gespräch zu sein, sich auf die Gottesbeziehung einzulassen. Das verändert immer auch mich selbst.

Kraftvoll soll vor allem das „Amen“ gesprochen werden, so Luther, damit wir den Zweifel bekämpfen. Niemand steht so fest im Glauben, dass er oder sie nicht auch wanken würde.

Probleme verschwinden nicht durch das Gebet, aber sie werden manches Mal auf die ihnen angemessene Dimension zurückgestuft.

Gebete verändern. Das hat vor allem die Erfahrung der Montagsgebete in der Leipziger Nikolaikirche gezeigt. Hier konnte in Freiheit ausgesprochen werden, was Menschen bedrängt.

Wenn Menschen in Angst und Gefahr nicht mehr ein noch aus wissen, ist das gemeinsame Gebet ein Angebot der Geborgenheit und Gemeinschaft.

So sind das persönliche Gebet und das gemeinsame Gebet … tragende Säulen christlicher Spiritualität.

Das Gesangbuch

Das Singen ist das Herzstück evangelischer Spiritualität und neben Bibel, Gottesdienst und Gebet der vierte Grundpfeiler.

Die Psalmen fordern uns geradezu heraus: „Singet dem Herrn ein neues Lied!“ heißt es in Psalm 96 oder in Psalm 68: „Singet Gott, lobsinget seinem Namen!“ Gerade die lutherischen Kirchen haben eine große Tradition, im Singen unseren Glauben auszudrücken. Martin Luther selbst war ein äußerst kreativer Liederdichter. Und Paul Gerhardt ist wohl der größte Liederdichter überhaupt. Seine Verse gehören in den deutschen evangelischen Gesangbüchern zu den am häufigsten erscheinenden Texten, aber auch in der katholischen Kirche werden seine Lieder gesungen, ja sie finden sich in aller Welt.

Alte, weise Lieder können unserem Glauben Form, Töne und Text geben. Aber es können auch neue Lieder sein. Auch hier kann es um tiefen Glauben in neuer Sprache und neuen Tönen gefasst sein.

Singen ist zudem Teil von Bildung. Kirchenmusik ist auch religiöse Bildung.

Es geht um Halt und Orientierung in diesem Leben und weit darüber hinaus. Dafür Zeit zu finden in unserem Leben, Freiraum dafür zu schaffen, ist eine lohnende Angelegenheit. Wir lernen auf diese Weise, das Leben in seiner gottgeschenkten Fülle wahrzunehmen. Wir erfahren, dass der christliche Glaube nicht eine Sache allein des Intellekts ist oder des Kopfes, sondern mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann, gerade auch in der lutherischen Kirche.

Davon, so zeigte die Auswertung, haben die Teilnehmerinnen am Lago Maiggore etwas spüren können. Bei den Andachten, beim meditativen Singen am Ufer des Sees, beim Walken und beim Pilgern zu den 15 Kapellen des Sacro Monte bei Varese.

Mitarbeiterinnen zu stärken, ihnen im Käßmann’schen Sinne Zugang neu oder wieder zur eigenen evangelischen Spiritualität zu eröffnen, ist sicher im besten protestantischen Sinne Bildung.