Deutsches Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt 01/2025

So ganz wurde das Mettenhofer Stadtteilfest am Samstag, 23. September, nicht vom Winde verweht. Die katholische und evangelische Gemeinde luden kurzentschlossen zum Ökumenischen Gottesdienst in die Brigitta-Thomas-Kirche ein. Pastor Christian Müller-Tiedemann begrüßte unter Beifall die Absage des Festes aufgrund der angekündigten starken Windböen: „Sicherheit geht vor“.

Katrin Guski zog in ihrer Ansprache einen Vergleich zwischen der Farbenbracht und Vielfalt einer Blumenwiese und der Vielfalt im Stadtteil. Die Besucher:innen konnten während des Gottesdienstes bunte Papierblumen basteln und so dem Thema nachspüren. Und auch das Motto zum anschließenden Beisammensein im Foyer entnahm man einem Gottesdienstlied. „Aufeinander zugehen, von einander lernen“ heißt es im Text von Clemens Bittlinger. Und so geschah es. Jims Bar, die Popcorn-Maschine, Getränke und die Präsentation der Bildershow „Mettenhof heute und gestern“ vom Team von „heidschi.de“ ließen erahnen, was alles auf der Wiese am Heidenberger Teich möglich gewesen wäre. Aber es zeigte sich auch, dass die Mettenhöfer:innen aus jeder Situation das Beste machen können.

Es war ein beeindruckender Auftritt des litauischen Projektchores in der Birgitta-Thomas-Kirche. Der Chor, bestehend aus einem Dutzend vorwiegend jüngeren Männern und Frauen aus den evangelischen Gemeinden Litauens, brillierte mit einem Feuerwerk unterschiedlichster Musikrichtungen und -stile, die er in wechselnden Besetzungen vortrug. Versonnen, ja fast melancholisch die Darbietung eines litauischen Volksliedes, rhythmisch dagegen der Gospel Battle of Jericho oder das mit Inbrunst vorgetragene Amazing Grace. Unterstützt wurde der Chor durch ein kraftvolle Klavierbegleitung. Natürlich intonierte der Chor auch Werke der Klassik, insbesondere der Spätromantik. Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt mit dem Ökumenischen Seniorenchor Kiel. Und wie Pfarrer Jürgen Benthien in seiner Dankesrede betonte, hat die Musik doch in allen Sprachen ihren Verkündigungs-Impetus, denn Worte wie Halleluja und Gloria verstünden alle.

Seit langem gibt es die musikalische Partnerschaft. Und so war man auch tags zuvor gemeinsam nach Sankt Peter-Ording gefahren, um auch dort zu konzertieren.

Wie Laura Matuzaite, die in der litauischen Kirche für Kirchenmusik zuständig ist, berichtet, war die Tour für alle schon sehr anstrengend, da man täglich ein Konzert gab. Doch der herzliche Empfang sei für alle schon sehr berührend gewesen. Die Evangelische Kirche Litauens hat nur 20.000 Mitglieder und ist theologisch eher konservativ orientiert. So lehnt man die Frauenordination ab.

Natürlich war auch der Ukraine-Krieg beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus Thema. Die Aufnahme von Geflüchteten stellt das kleine Land mit seinen 2,7 Millionen Einwohnern vor große Herausforderungen. Die Kirche hilft, wo sie kann. Auch die empfundene Bedrohung durch Russland und Belarus ist allgegenwärtig. Zu Belarus hat man ja eine gemeinsame Grenze.

Im letzten Jahr flüchteten die Kinder vor dem Krieg aus der Ukraine. In der letzten Woche malten sie Bilder, die im Foyer des BTH ausgestellt wurden. Die in Zusammenarbeit des Jugendbereiches der Evangelischen Thomasgemeinde und dem Verein „jmd Migration“ erstellten Bilder zeugen nicht von Kriegserlebnisssen, sondern von der Sehnsucht nach einer heilen Welt, einer intakten Natur. Anleitung erhielten die jungen Künstler und Künstlerinnen im Rahmen des Malprojektes „Projekt mit Zukunft“ von Dagmar Bode.

Text und Foto: Kurt-Helmuth Eimuth

von Kurt-Helmuth Eimuth

Die 1929 in Köln geborene Poetin und Theologin Dorothee Sölle hatte nie einen Lehrstuhl in Deutschland inne. Trotzdem war sie eine der einflussreichsten theologischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Am 27. April jährt sich ihr Todestag zum zwanzigsten Mal.

Dorothee Sölle studierte Theologie, Philosophie und Literaturwissenschaft, machte 1954 ihr Staatsexamen und promovierte. Die Mutter von vier Kindern habilitierte sich 1971. Sie arbeitete als Lehrerin zunächst an der Schule, dann im Hochschuldienst. Von 1975 bis 1987 lehrte sie auf einer Professur für systematische Theologie in New York. Erst 1994 erhielt sie die Ehrenprofessur der Universität Hamburg.

Schon im Elternhaus setzte sich Sölle mit Politik auseinander. In einem 1999 aufgenommenen Essay des SWR sagt sie: „Ich verdanke meinen nazikritischen Eltern viel.“ Aber doch, so erzählt sie im Rückblick, fragte sie sich, ob man nicht eine stärkere Verwurzelung benötigte, als sie der postchristliche Humanismus mit Goethe und Thomas Mann bieten könne.

In der Begegnung mit ihrer Lehrerin Marie Veit, die bei Rudolf Bultmann promoviert hatte, erschlossen sich für Sölle neue Horizonte. „Sie brachte mir bei, dass man seinen Verstand nicht an der Kirchentür abgeben musste, um naiv, geistlos und demütig Christin zu werden“. Jesus faszinierte sie. „An die Liebe glauben ist mehr als den himmlischen Knopfdrücker anzubeten.“

Die Auseinandersetzung mit einem scheinbar allmächtigen Gott ist ein Ursprung von Sölles theologischem Denken. „Omnipotenz ist nicht das höchste, was man von Gott sagen kann. Der Allmachtswahn hat in der Geschichte des Christentums vor allem Unglück erzeugt.“ Und dann kommen Sätze, die auch noch heute provozieren: „Dieser Herrschergott ist in der Tat tot.“

Sölle faszinierte der Traum eines anderen Lebens, in dem die Tränen abgewischt werden und die Ängste nicht mehr die Herrschaft über Menschen behalten. Sie liebte die Bibel und hat lange unter der Überschrift „Theologie nach dem Tode Gottes“ mit dem überkommenen Christentum gerungen. Dies war für sie, so erzählt sie rückblickend, der Widerspruch einer jungen Frau, die mit dem Horror der Nazizeit nicht so schnell fertig wurde. Die herrschende Theologie träumte weiter von der Allmacht Gottes. „Hatte denn Gott auch in Auschwitz alles so herrlich regieret?“ Hätte er eingreifen können?

Wie aktuell ihr theologisches Denken ist, zeigt ihre Auseinandersetzung mit militärischer Gewalt. „Mir war klar, wenn Hitler nicht von außen bekämpft worden wäre, hätte er Europa beherrscht und wir säßen nicht hier.“ Sicher wäre jede andere Lösung besser als militärische Gewalt. Aber: „Ich bin keine absolute Pazifistin“. Neu sei heute, dass Krieg immer auch Massenmord an der Zivilbevölkerung bedeute. Das Hauptinteresse, das Kriegsziel sei heute die Zerstörung derer, die sich nicht wehren können. Die Vision von Jesaja, sie werden den Krieg nicht mehr lernen, wäre für Sölle „schon sehr viel“. Und dann kommt in dem 1996 mit Wolfgang Niess geführten Interview der Satz: „Dass Staaten den Krieg für eine Konfliktbewältigung halten, das ist ein männliches Ideal, was wir vielleicht überwinden können.“

In den 1960er Jahren, Sölle arbeitete als Lehrerin, wurde ihr durch die Auseinandersetzung mit der Nazizeit immer deutlicher, dass das politische Bewusstsein zu fördern ist. Zentral hier der Begriff Gerechtigkeit. Eine Gruppe von katholischen und evangelischen Christ:innen fragte sich, welche Konsequenzen der Glaube haben sollte. Daraus entstand das Politische Nachtgebet. Es beruhte auf einer „Politisierung des Gewissens.“ Es wurden Fragen gestellt, die auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben: „Von wem kaufen wir unsere billigen Bananen? An wem bereichern wir uns? Wie verhält sich unser Reichtum zur Armut der Menschen? Wie verhalten wir uns zur Schöpfung und all ihren Lebewesen?“

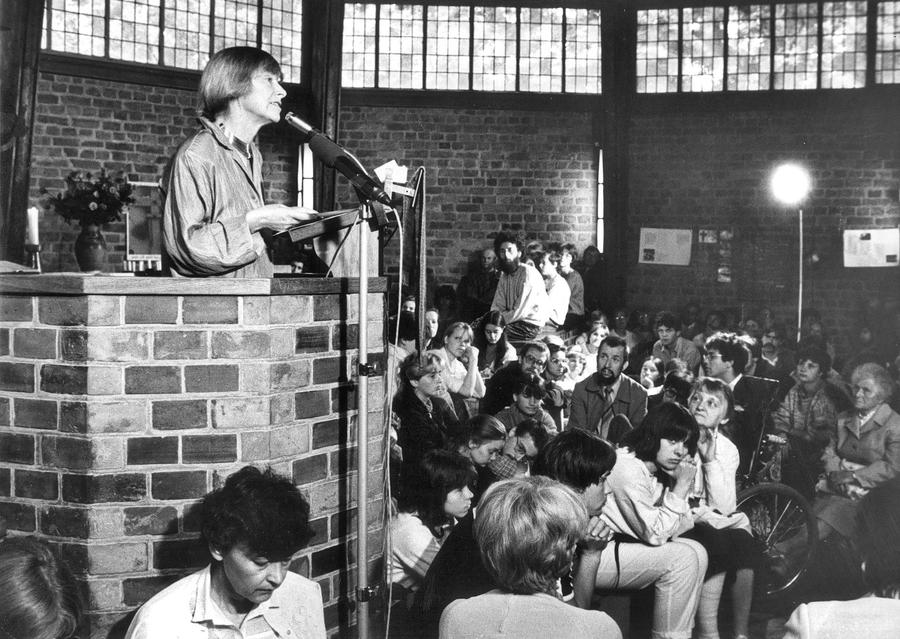

Die Entstehung geschah wieder einmal eher durch Zurückweisung. Die kleine Gruppe hatte sich 1968 beim Katholikentag in Essen für eine politische Gebetsliturgie zu aktuellen politischen Fragen beworben. Das Organisationskomitee wollte den Antrag nicht zurückweisen, legte den Termin aber auf eine Zeit nach 23 Uhr – und so kam es zum Nachtgebet. Diese Veranstaltungsform verband die spirituelle Sehnsucht vieler Menschen mit klaren politischen Aussagen. Es kamen, so Sölle, „Menschen, die politisch wach und geistlich frustriert waren.“ Politische Nachtgebete werden bis heute gefeiert, so auch beim kommenden Kirchentag 2023 in Nürnberg.

Apropos Evangelischer Kirchentag: Dort stieß Dorothee Sölle zunächst ebenfalls auf Ablehnung. Aber ihre Freundin Luise Schottroff nahm sie als Co-Referentin mit auf die Bühne. Über zwei Jahrzehnte füllten diese beiden Frauen bei Kirchentagen die großen Hallen. Mit dabei die Frankfurter Band Habakuk um Eugen Eckert. Schottroff und Sölle gaben – auch gemeinsam mit ihren Männern Willy Schottroff (Professor für Altes Testament in Frankfurt) und Fulbert Steffensky (Religionspädagoge in Hamburg) vielfältige Denkanstöße, etwa die materialistische Exegese, die sich auch in zahlreichen gemeinsamen Buchprojekten niederschlug.

Drei Dinge sind nach Sölles Überzeugung für die Zukunft des Glaubens zentral: „Gerechtigkeit, also eine nicht ausschließlich vom Profitinteresse gelenkte Wirtschaft, Frieden, also eine andere Art der Konfliktlösung, und die Bewahrung der Schöpfung.“ Eine Theologie nach der Schoah müsse die Sünde politisieren und die Zuschauenden als Vollstrecker:innen identifizieren. Denn es stelle sich nicht nur die Frage „Was hast Du getan?“, sondern auch: „Was hast Du nicht getan?“

Das Christentum der Zukunft wird für Sölle ökumenisch und feministisch sein und der Mystik mehr Raum geben. Die gelebte Einheit der Christ:innen sei wichtiger als eine Amtskirche, „die hinterher humpelt“. Der Ausschluss von Frauen, so ist sich Sölle sicher, wird zu Ende gehen. Die „Verweiblichung“ der Theologie sei eher eine „Vermenschlichung“ der Theologie.

Insofern war Sölle auch eine Vordenkerin der feministischen Theologie, „die darauf besteht, dass eine Theologie, die nur von der Hälfte der Menschheit formuliert wird, notwendig unzureichend bleibt.“ Bei der mystischen Dimension beruft sich Sölle auf den katholischen Theologen Karl Rahner. Die Seele jeder Religion ist die gelebte und angeeignete Erfahrung Gottes. Leider finde diese Dimension in den Kirchen derzeit wenig Raum. Jede lebendige Religion brauche das spirituelle, lebendige Element. Ohne Mystik sterbe der christliche Glaube.

Sölles theologisches Denken war geprägt von ihrer festen Überzeugung: „In allen Menschen ist etwas von Gott. Das kann man zumüllen, aber man kann es auch wieder aufwecken.“ Da folgte sie ganz der Mystik. Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg oder auch Thomas Müntzer waren ihr darin Vorbild.

Die zierliche Frau beeindruckte die Menschen aber auch durch ihre Bescheidenheit. Eugen Eckert von der Band Habakuk erzählt von einer gemeinsamen Reise 1999 nach Kanada, wo Dorothee Sölle und Luise Schottroff bei den dreitägigen Pollock-Lectures an der Atlantic School of Theology in Halifax ihr Veranstaltungsformat vom Kirchentag vorstellten: ein faszinierender Dreiklang aus Exegese, Poesie und Musik. Sölle, die damals noch eine Vortragsreise nach New York anschloss, reiste mit leichtem, sprich Handgepäck.

Eckert erinnert sich auch an einen Sänger:innenwettstreit zu Chorälen des Gesangbuches, den er sich auf langen Autofahrten an der kanadischen Ostküste mit Sölle lieferte. Zu seiner Überraschung kannte Sölle oftmals mehr Strophen auswendig als er selbst. Und auch das Leben konnte Sölle genießen. Einen Zigarillo zu einem guten Wein und lange Gespräche verachtete sie nie. Dabei blieb sie bodenständig, sang im Kirchenchor und spielte selbst hervorragend Klavier.

Fulbert Steffensky beschrieb seine Frau im „Nachwort zu einem Leben“ so: „Sie konnte weder von den Frommen noch von den Politischen, weder von den Konservativen noch von den Aufklärern ganz eingefangen werden. Sie erlaubte sich, die jeweils andere zu sein – den Frommen die Politische, den Politischen die Fromme, den Bischöfen die Kirchenstörerin und den Entkirchlichten die Kirchenliebende.“

27. Februar 2023

Die evangelische Kirche verwaltet in Deutschland ein Finanzvermögen von rund 40 Milliarden Euro, das vor allem der Finanzierung von Ruhestandsgehältern und Zusatzrenten dient. Jetzt wurden die ethischen Regeln, nach denen diese Anlagen getätigt werden, verschärft.

Nach welchen Kriterien legt die evangelische Kirche in Deutschland ihr Geld an? Immerhin geht es nach Angaben von Heinz Thomas Striegler, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren (AKI), um ein Volumen von rund 40 Milliarden Euro. Gebraucht wird das Geld vor allem für die Finanzierung von Ruhestandsgehältern für Pfarrer:innen und Zusatzrenten für kirchliche Mitarbeiter:innen.

Schon 2011 hat der Arbeitskreis im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Kriterien zur ethischen Geldanlage erarbeitet. Jetzt stellte er eine grundlegend überarbeitete Fassung vor.

Statt wie bisher zehn dürfen in Zukunft nur noch fünf Prozent der Einlagen bei Unternehmen investiert werden, die an der Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern beteiligt sind. Ganz ausgeschlossen sind Investitionen, wenn es um international geächtete Waffengattungen wie autonom gesteuerte Systeme oder Atomwaffen geht. „Als Kirchen wollen wir nicht an den Gewinnen von Rüstungskonzernen profitieren,“ sagt Striegler, „das ist mit dem christlichen Friedensauftrag nicht vereinbar. Wir legen Wert darauf, dass dies auch die Produktion autonomer Waffen umfasst.“

Aber warum nimmt die Kirche dann überhaupt einen Anteil von fünf Prozent aus der Waffenproduktion hin? Darauf antwortet AKI-Geschäftsführerin Antje Schneeweiß auf Nachfrage des EFO-Magazins: „Bei Unternehmen mit sehr geringem Rüstungsanteil kann es leicht zu Wertekonflikten kommen. So macht das Unternehmen Dräger 98 Prozent seines Umsatzes mit Produkten, die der Lebensrettung dienen – Inkubatoren für Frühchen, Ausstattungen für Feuerwehr- und Rettungswagen und so weiter. Allerdings produzieren sie auch eine Tauchausrüstung, die vor allem militärisch genutzt wird. Solche Unternehmen sollen nicht ausgeschlossen werden.“

Im Bereich der Umweltkriterien hat der AKI ebenfalls nachgeschärft. So sind zukünftig Investitionen in Atomenergie ganz ausgeschlossen. War bislang nur die Kohleförderung tabu, ist nun die ganze Bandbreite der unkonventionellen Förderung von Öl und Gas ausgenommen, etwa das Fracking. Außerdem erwarten die evangelischen Investoren, dass Unternehmen eine Policy zum Schutz der Biodiversität in den Wertschöpfungs- und Lieferketten implementiert haben. Der AKI sei diesbezüglich im Gespräch mit Aktiengesellschaften, so Striegler. Dabei habe man festgestellt, dass es durchaus hie und da kleine Veränderungen in der Geschäftspolitik gab, etwa die Einführung existenzsichernder Löhne.

Insgesamt seien die Anlagemöglichkeiten nach diesen ethischen Kriterien etwa um zwanzig Prozentpunkte geringer sind als bei großen Indizes. Die zu erwartende Rendite gab Striegler mit 3,0 bis 3,5 Prozent an. Bei langfristigen Anlagen etwa auf 20 Jahre läge sie eher bei 4,5 bis 5,5 Prozent. Damit sei man durchaus vergleichbar mit anderen Anlageformen.

Den Kriterienkatalog können auch Privatanleger:innen nutzen. Er ist zu finden unter https://www.aki-ekd.de.

16. Februar 2023

Wie alle Kulturschaffenden wurde auch die Band Habakuk von der Corona-Pandemie hart getroffen, besonders von Absagen für Auftritte beim Ökumenischen Kirchentag in ihrer Heimatstadt Frankfurt. Doch Bandleader Eugen Eckert hält mit Hoffnung dagegen: Jetzt gibt es eine neue CD – „Überall“.

D ie Erfahrungen in der Pandemie waren beängstigend: „Schwere Krankheitsverläufe, überfüllte Intensivstationen und ein herzzerreißendes Sterben ohne Chance zum persönlichen Abschied“. So düster die Erinnerungen desto heller die Hoffnung, die Texter, Musiker und Pfarrer Eugen Eckert auf der neuesten CD der Band Habakuk dagegenhält.

„Wir haben uns vorgenommen, nicht im Klagen stecken zu bleiben“, schreibt Eckert im Klappentext, „denn wunderbare Dinge sind geblieben.“ So lobt der titelgebende Song „Überall“ die Schönheit der Schöpfung Gottes. „Frisches Wasser, frische Luft, Vogelstimmen, erstes Lachen, fester Boden, Apfelduft.“

Doch vor der Wirklichkeit schließt man nicht die Augen. Im Lied „Es hat sich angekündigt“ setzt sich die Band mit dem Virus und der Zerbrechlichkeit der Welt auseinander. Besonders empathisch „Atemzug um Atemzug“, das die Situation von Menschen mit Atemnot aufgreift und dabei auch den Pflegenden dankt. „Er (der Virus) hat das auch bei mir probiert. Ich kam davon, ich blieb am Leben, weil du nie aufgabst, du mich pflegst.“ Und an die weltweiten Verflechtungen erinnert ein anderer Song mit der Textzeile: „Was wir Global anpflanzen, das ernten wir global.“

Deutlich bezieht Eckert im Lied zum Motto des Ökumenischen Kirchentages Stellung. „Schau hin“ ist das politischste Lied. Ausländerhass, die Bedrohung der Schöpfung und die Gier des Kapitals („Ein Bankhaus lügt, Cum-Ex betrügt!“) werden benannt, und es wird zum Widerstand aufgefordert. Die Musik ist bei so kraftvollen Zeilen sogar etwas zu harmonisch geraten.

Die neue CD, erschienen im 48. Jahr des Bestehens der Band, ist musikalisch reif aber keineswegs abgehangen. Sie bietet flotte, abwechslungsreiche Musik mit Texten zum Nachdenken, die trotz aller benannten Widrigkeiten Zuversicht verbreiten. So etwa im Osterlied, aber auch in den an den Psalmen angelehnten Texten.

Mein persönlicher Hit ist der einzige auf Englisch gesungene Song „Be an angel“. Bei zunächst einfacher Klavierbegleitung singt Laura Doernbach hinreißend: „Be an angel. Just be an angel. It’s the best thing you can do.“ Wäre er auf einem großen Label erschienen, hätte der Song die Chance, in die Charts zu kommen.

Die CD „Überall“ kann für 15 Euro plus 3,40 Euro Versand überwww.habakuk-musik.de bestellt werden.