| dpa 26.11.2002 Fortbildungsakademie für Erzieherinnen |

| Frankfurt/Main (dpa) – Mit einer neuen Akademie für Fort- und Weiterbildung will das Frankfurter Diakonissenhaus Erzieherinnen im Berufsalltag stärken. Von Religionspädagogik über Früh-Englisch bis hin zu EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Medienpädagogik und Musik reicht das Angebot. Das kündigte der Leiter der Akademie, Kurt- Helmuth Eimuth, in Frankfurt an.Die Akademie startet im Januar mit 70 Seminaren und Kursen. «Aus Rücksicht auf die familiäre Situation der Erzieherinnen», unter denen viele Teilzeitkräfte und Mütter seien, unterstrich Eimuth, die Akademie werde hessenweit «vor Ort» aktiv: Die Fortbildung werde in Herborn, Gießen, Wiesbaden und Frankfurt angeboten. Teilnehmen könnten neben Erzieherinnen auch Eltern, Lehrer und andere Interessierte.

Zu den Themen gehören die Begegnung von Kindern mit dem Tod, eine Gottesdienstwerkstatt oder Esoterik im Kinderzimmer ebenso wie die Auffrischung von Englisch-Kenntnissen oder Tipps zur Gestaltung einer Kinderzeitung, einer CD mit Liedern oder Geschichten oder einer Internet-Seite für die Kindertagesstätte. Auch Gewalt im Internet, das «medienkompetente Kind» und musikalische Kommunikation stehen auf dem Lehrplan der Akademie. Das Programm gibt es bei der Akademie für Fort- und Weiterbildung in Frankfurt, Telefon 069-1523-352. |

Fortbildungsakademie für Erzieherinnen

Stadt will 30 weitere Erzieherinnen einstellen

Frankfurter Rundschau, 23.11.2002

Insgesamt sind in den KT noch 55 Stellen frei / Suche nach Bewerberinnen wird schwieriger

Von Martin Müller-Bialon

Der dramatische personelle Engpass in den städtischen Kindertagesstätten (KT) hat sich leicht entspannt. 25 der 40 Stellen, für die der Magistrat eine Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre vereinbart hatte, konnten inzwischen besetzt werden. Weil die Suche nach Bewerberinnen sich aber zunehmend schwierig gestaltet, plant das Schuldezernat eine Werbekampagne für den Beruf Erzieherin.

Insgesamt sind in den 138 städtischen KT nun noch 55 Stellen frei. Auch die sollen so bald als möglich wieder besetzt werden. „Wir planen schon die nächste Ausnahmegenehmigung, wahrscheinlich für 30 Stellen“, sagt Michael Damian, Referent im Schuldezernat. Die vom Magistrat im Sommer verhängte Wiederbesetzungssperre für städtische Angestellte hatte sich in den KT massiv ausgewirkt, weil dort die Fluktuation des Personals hoch ist. In einigen Kindergärten drohte wegen Personalmangels die Schließung von Gruppen, andere mussten ihre täglichen Öffnungszeiten reduzieren.

Diese Gefahr ist vorerst abgewendet. Weil sich aber immer weniger Erzieherinnen bei der Stadt um eine Stelle bewerben, soll nun auf Plakaten und im Internet für den Beruf geworben werden. „Auf Litfaßsäulen und in den U-Bahnen“, so Damian, würden Plakate aufgehängt. Zudem will das Schulamt auch übers Internet Kindergärtnerinnen anwerben. Die Stadt bietet als Arbeitgeberin übertarifliche Leistungen wie ein Jobticket. Das Gehalt städtischer Erzieherinnen entspricht dem Angestelltentarif 5 b / c; eine ledige 35 Jahre Erzieherin verdient 1200 Euro netto.

Viele Bewerberinnen hatten sich nach Verhängung der Wiederbesetzungssperre durch den Magistrat bei anderen Trägern beworben. Insgesamt sind auf dem Arbeitsmarkt derzeit wenig pädagogische Fachkräfte verfügbar. Zwar sind beim Arbeitsamt Frankfurt für den Bezirk 156 Erzieher arbeitslos gemeldet. Viele von ihnen können jedoch nur in Teilzeit arbeiten. Die evangelische Ausbildungsstelle für sozialpädagogische Berufe im Diakonissenhaus beklagt einen dramatischen Rückgang bei den Bewerbungen für die Sparte Erziehung. „Wir hatten noch vor wenigen Jahren 300 Bewerbungen, jetzt sind es noch 40“, sagt Leiter Kurt-Helmuth Eimuth.

Grund dafür sei unter anderem, dass viele Abiturientinnen heute wegen der verbesserten Aussichten in den Schulen ein Lehramtsstudium wählten. Um die Ausbildung mehr jungen Leute schmackhaft zu machen, werde nun in der Landeskirche die Bildung einer „Berufsakademie“ diskutiert. Die Pläne sehen vor, den Erzieherinnen in der Ausbildung ein Gehalt auf Bafög-Niveau zu zahlen – derzeit verdienen sie nur im dritten Jahr.

In der Berta-Jourdan-Berufsschule widerspricht Leiterin Ingeborg Schroeder der Behauptung, es gebe einen Bewerbermangel in sozialen Berufen. „Bei uns gibt es keinen Rückgang.“ Dass die Stadt Probleme habe, könne am langwierigen Bewerbungsverfahren liegen.

"Gib mir mal die skin colour"

Frankfurter Rundschau, 29.10.2002

Kindersprachkurse haben Konjunktur: Schon im Vorschulalter wird spielerisch gelernt

Von Martin Müller-Bialon

Ein Wort Englisch kann jedes Kind, da braucht es keine Lehrerin: „cool“. Das gilt auch für die acht Racker im Kindergarten der evangelischen Katharinengemeinde in der Leerbachstraße, die sich auf Anweisung von Erica Swift „on the carpet“ niedergelassen haben. „Is today a beautiful day?“ fragt die Englisch-Lehrerin. „Yes, yes“, antworten Jan, Nora, Hendrik, Vincent, Luis, Lukas, Melissa und Clara, ohne die Frage recht verstanden zu haben. Macht aber nichts, denn Twiggy weiß immer die richtige Antwort. Twiggy ist eine Tiger-Fingerpuppe, die Erica Swift aus ihrer Hosentasche zaubert. „No, no, it’s raining.“

Die Lehrerin, eine gebürtige US-Amerikanerin, redet ausschließlich in ihrer Muttersprache mit den Kindern des Frühenglischkurses. Die Kinder, die schon mit „Bobby-Cars“ aufgewachsen sind, reagieren auf ihre Anweisungen, bei dem Kommando „calm down“ wird es prompt ruhiger. Auch den „Incy-wincy-spider-“ und den „Hoky-poky-song“ können einige schon mitsingen. Die Farben bunter Bälle zu wissen und sie zählen zu können, macht nicht allen Teilnehmern des Junior-Sprachkurses Spaß, einige fangen an, Faxen zu machen. Schließlich machen aber doch alle beim Ausmalen von Halloween-Bildern mit, die Erica Swift mitgebracht hat. Dabei zeigt sich, dass die Vier- bis Sechsjährigen die neu gelernten Wörter sofort in ihre Alltagssprache integrieren: „Ich brauch‘ ’ne black“, „gib mir mal die skin colour“. „Englisch ist unverzichtbar fürs Berufsleben“, sagt Claras Mutter Monika Labus. „Außerdem werden die Kinder sowieso ständig damit konfrontiert.“ Sie selbst sei auf ein humanistisches Gymnasium ohne Englisch-Unterricht gegangen. Diesen Karriere-Nachteil soll die kleine Clara nicht haben. Der Englisch-Unterricht soll auch weiter gehen, wenn sie in die Schule geht. „Das macht ihr Spaß“, ist sich Monika Labus sicher, „außerdem lernen Kinder im frühen Alter leicht.“

105 Euro pro Vierteljahr zahlen Claras Mama und Papa an die Lehrerkooperative, damit ihr Töchterchen frühzeitig eine Fremdsprache lernt. Einmal pro Woche kommt Erica Swift im Kindergarten vorbei, der Unterricht dauert jeweils 45 Minuten. „Sie sollen Tiere, Pflanzen und Farben kennen, bis 20 zählen, Adjektive verwenden und einfache Sätze sprechen können“, zählt die Lehrerin als ihre Lernziele auf. Wichtig sei ihr aber vor allem, den Kindern „Lust auf Englisch zu machen“.

Es war nicht die Idee des Kindergartens, den Kindern einen Sprachkurs anzubieten. „Aus der Elternschaft“ sei der Wunsch gekommen, berichtet Leiterin Elke Erbe. „Im Westend wohnen viele Eltern, die darauf Wert legen.“ Einige der Kindergartenkinder würden anschließend eine internationale Schule besuchen. „Bei den anderen ist das Gelernte zwar bis zur fünften Klasse nicht mehr präsent“, sagt Erbe, „aber es ist nicht verloren“.

Die Lehrerkooperative bietet derzeit insgesamt neun Sprachkurse für Kinder an, davon sechs für Vorschulkinder. Außer Englisch gehört auch Französisch und Spanisch zum Programm. Es gibt freilich auch kommerzielle Anbieter auf dem Markt der Kinder-Sprachkurse. So unterrichtet ebenso die Berlitz Sprachschule in Kindergärten. Zehn Gruppen bietet Berlitz derzeit in Frankfurt an, weiß „Kids Direktor“ Gabriela Kluge – unter anderem in Schwanheim, Oberrad, Niederrad und Preungesheim. Insgesamt seien es 70 Gruppen im Rhein-Main-Raum, wozu allerdings auch Kurse für Grundschüler zählen.

Im Gegensatz zur Lehrerkooperative arbeiten die Berlitz-Lehrerinnen nach einem vorgegeben Konzept. „Sesame English“ heißt das Programm, das in Zusammenarbeit mit der „Children’s Television Network“ entstand. Die Kinder lernen Englisch mit Ernie, Bert und dem Krümelmonster. 195 Euro kostet ein viermonatiger Kurs mit 15 Doppelstunden.

In den vergangenen Jahren sei der Bedarf nach den Kindersprachkursen gestiegen, berichtet Berlitz-Koordinatorin Kluge. Gleichzeitig seien Bedenken gegen die Vorschulkurse ausgeräumt: „Vor vier oder fünf Jahren hat man uns noch gesagt: ,Das überfordert die Kinder‘. Jetzt ist davon keine Rede mehr.“ Auch die Erziehungswissenschaft gibt grünes Licht: „Mit nachahmendem Lernen können sich Kinder gut in eine andere Sprache einhören“, sagt Professorin Heide Kallert von der Goethe-Uni. Wenn das didaktische Konzept stimme, sei eine Überforderung der Kinder nicht zu befürchten. Bedenken gegen frühes Lernen einer Fremdsprache hält auch der Kieler Anglistik-Professor Henning Wode für völlig unbegründet. „Jeder Mensch kann mehrere Sprachen lernen.“ Dies sei beispielsweise in Regionen Westafrikas Normalität. Der Professor hält Sprachenlernen im Kindergarten sogar für notwendig. „Jeder muss heute zwei Fremdsprachen können. Wo soll die Zeit herkommen, wenn wir nicht frühzeitig anfangen?“

Wode hat in der Nähe von Kiel 1995 einen Pilotversuch gestartet: In einem Kindergarten werden die Kinder unter anderem von einer Erzieherin betreut, die ausschließlich Englisch spricht. Auch in der anschließenden Grundschule wird 70 Prozent des Unterrichts in Englisch erteilt. „Phantastische Ergebnisse“ habe man damit erzielt, sagt Wode. Dagegen sei eine Stunde pro Woche viel zu wenig. „Da kommt nichts bei raus.“ Entwicklungspsychologische Untersuchungen hätten gezeigt, dass kleine Kinder besonders leicht und gern mit einer fremden Sprache umgingen, wenn diese als Teil eines spielerischen Alltags präsentiert werde.

Einen ersten Schritt in Richtung Zweisprachigkeit geht inzwischen die Erzieherschule am Diakonissenhaus. Dort gehört Frühenglisch künftig zum Lehrplan. „Es ist nicht so toll, wenn man sich immer jemand von außen holen muss“, sagt Leiter Kurt-Helmuth Eimuth. Auch er hält Fremdsprachen für „notwendig in der globalisierten Welt“. „Wir wollen aber keine Vorschule sein.“ Wichtig sei, in den Kindergärten darauf zu achten, „was gerade dran ist. Wenn dort zum Beispiel Deutsch eine Fremdsprache ist, brauche ich nicht mit Englisch zu kommen“.

Das Böse mit Gutem überwinden

Wenn Wunden gerissen werden…

Andacht zum 11. September

Orgelvorspiel/Musik

Begrüßung

Ein Jahr ist es her: die Terroranschläge des 11. September 2001 und ihre Schrecken. In

diesem Gottesdienst wollen wir uns erinnern an das, was war, und die Folgen der Gewalt

bedenken. Dankbar wollen wir aber auch sein für alle, die in solchen Situationen ihre Kraft

und ihr Leben einsetzten.

Votum

Wir feiern Gottesdienst

im Namen Gottes, Geheimnis der Welt,

im Namen Jesu Christi, Hoffnung aller Opfer,

im Namen der Heiligen Geisteskraft,

Überwinderin alles Getrennten.

Lied: Gott liebt diese Welt, EG 409

Psalm 46 Gott ist unser Schutz, EG 725

Wir beten

Kein Schmerz in uns,

kein Schmerz in unserem Planeten,

den du nicht kennst,

denn du hast die tiefsten Orte der Erde berührt.

Laß uns mit dir trauern, oh Christus,

über den Verlust von so vielen Leben.

Kein Ort in den Himmeln, der nicht angerührt werden kann

durch die Gegenwart deiner Auferstehung,

denn du erfüllst alle Dinge.

Laß uns Deinem Sieg über den Tod vertrauen,

um in Deinen Weg der Liebe hinein zu wachsen.

Da gibt es keine Verzweiflung,

sondern Samen der Hoffnung und Zeichen des Friedens.

(nach der Liturgie von Iona)

Dank / Gloria

Wir erinnern uns nicht nur an die Opfer dieses Tages und der daraus resultierenden

politischen Folgen.

Wir gedenken auch der helfenden Menschen. Mit ganzer Kraft versuchen sie die Wunden

zu schließen, die die Gewalt reißt. Sie alle tun das Werk Gottes, denn sie retten, was zu

retten ist.

Wir danken Gott für die Feuerwehrleute von Manhattan und an allen Orten, die ihr Leben

lassen und doch mit aller Kraft um Leben kämpfen.

Stille – Laudate omnes gentes, EG 181.6

Wir danken Gott für die vielen Organisationen, die humanitäre Hilfe in Kriegs- und

Katastrophenregionen bringen, für Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk, für

Initiativen und Projekte.

Stille – Laudate omnes gentes, EG 181.6

Wir danken Gott für alle Menschen, die sich um den Dialog der Religionen bemühen, und

so helfen, dem Haß seine zerstörerische Kraft zu nehmen.

Stille – Laudate omnes gentes, EG 181.6

Wir danken Gott für alle Menschen, die Konflikte schon im Vorfeld lösen helfen und

Regionen stabilisieren, für Entwicklungshelferinnen und Friedensfachkräfte, für

Polizistinnen und Soldaten.

Stille – Laudate omnes gentes, EG 181.6

Lesung: Römer 12,17-21

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,

sondern überwinde das Böse mit Gutem.“

Predigt/Verortung

Der 11.September 2001, ein Jahr ist es jetzt her.

Wieder und immer wieder haben wir die Bilder gesehen.

Tagelang saßen wir vor dem Bildschirm, sahen im Fernsehen und in den Zeitungen die

Bilder, die immer wieder neu Entsetzen und Fassungslosigkeit auslösten. Bilder von

einem Flugzeug, das an einem Turm des World Trade Center zerschellt, Bilder von

Menschen, die sich in Panik aus den Fenstern des Hochhauses stürzen, Bilder von

Menschen, die vor den herabstürzenden Trümmern fliehen, Bilder vom brennenden

Pentagon, Bilder von erschöpften Feuerwehrleuten mit leeren Gesichtern, von

verzweifelten Menschen auf der Suche nach ihren Angehörigen.

Immer wieder schauten wir gebannt auf diese Bilder, als könnte es helfen, das

Unbegreifliche zu verstehen.

Nach dem Schock und dem Begreifen des Ausmaßes der Terroranschläge kamen die

Trauer, das Mitleid mit den Opfern, die Wut, aber auch Angst und Unsicherheit. Die

Kontrollen in den Hochhäusern und auf den Flughäfen wurden verschärft, manche

Hochhäuser geschlossen.

Die Stimmung in den öffentlichen Verkehrsmitteln war angespannt, manche benutzten aus Angst vor weiteren Anschlägen nur noch ihr eigenes Auto und mieden

Großveranstaltungen.

Viele hatten Angst vor der Reaktion des amerikanischen Präsidenten, vor weiteren

Anschlägen, vor einem möglichen Weltkrieg.

In den Schulen, auch bei uns, gab es kein anderes Thema.

Allen wurde die Verletzlichkeit unserer technisierten Zivilisation, aber auch die

Verletzlichkeit des eigenen Lebens bewusst.

Fassungslos wurde darüber diskutiert, was Menschen dazu bringt, sich selbst und das

Leben ihrer Mitmenschen durch Terror zu zerstören.

Ein Jahr ist es jetzt her.

Vieles ist passiert. Deutsche Soldaten sind in Kabul, am Horn von Afrika – aber auch

anderswo. Der Kampf gegen den Terrorismus wird gnadenlos geführt.

Unsere Welt scheint anders geworden zu sein und trotzdem ist bei uns der Alltag wieder

eingekehrt. Manchmal taucht das Gefühl des Entsetzens für einen Moment wieder auf,

aber dann läuft alles weiter wie gehabt. Der Alltag mit seinen Anforderungen nimmt uns

wieder voll in Anspruch.

Aber dennoch hat sich auch unser Leben verändert. Auch wir müssen mit den Bildern der Zerstörung leben. Auch wir müssen entscheiden, ob Gewalt ein probates Mittel gegen den Terrorismus ist. Auch wir müssen entscheiden, ob deutsche Soldaten gegen den Irak in den Krieg ziehen sollen. Das Paulus-Wort zeigt einen eindeutigen Weg: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Ein moralischer Anspruch, den wir trotz aller Schwierigkeiten in der alltäglichen Politik nicht aufgeben sollten und als Christinnen und Christen auch nicht aufgeben dürfen.

Amen.

Lied: Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn, EG 640

Fürbitten

Gott, du hast Frieden auf Erden verheißen

und der Menschheit Erlösung versprochen.

Darauf hoffen wir und bitten dich:

Für Hilfe und Unterstützung der leidenden

Menschen in Afghanistan, im Irak, in Israel und Palästina.

Für das Schweigen der Waffen.

Für menschenwürdige Verhältnisse.

Für politische Lösungen.

Gott, du hast Frieden auf Erden verheißen

und der Menschheit Erlösung versprochen.

Darauf hoffen wir und bitten dich:

Für die Opfer von Terror und Katastrophen.

Für Trost und Hilfe.

Für Überwindung der Bitterkeit und neue Aussichten.

Gott, du hast Frieden auf Erden verheißen

und der Menschheit Erlösung versprochen.

Darauf hoffen wir und bitten dich:

Für die Helferinnen und Helfer überall auf der Erde,

in Feuerwehrautos und Rettungswagen,

bei Hilfsorganisationen und Friedensdiensten,

bei der Polizei und auch beim Militär.

Für Kraft und Phantasie.

Für Unterstützung und Wertschätzung.

Gott, du hast Frieden auf Erden verheißen

und der Menschheit Erlösung versprochen.

Darauf hoffen wir und bitten dich:

Für das Zusammenleben verschiedener

Kulturen und Religionen in unserer Gesellschaft.

Für Respekt und Achtung

Für Geduld und Bereitschaft das Fremde auszuhalten.

Gott, du hast Frieden auf Erden verheißen

und der Menschheit Erlösung versprochen.

Darauf hoffen wir und beten gemeinsam:

Vater unser

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben, EG 432

Segen

Der Segen und die Güte Gottes

führe uns von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit

Der Segen und die Güte Gottes führe uns

von den Ersten zu den Letzten.

Der Segen und die Güte Gottes führe uns

von der Gewalt zum Frieden.

Terror um Gottes Willen

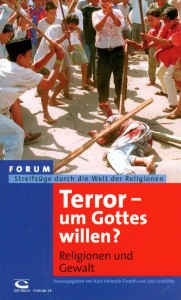

Neues Taschenbuch des Gemeinschaftswerks Ev. Publizistik„Terror – um Gottes Willen? Weltreligionen und Gewalt.“

Von Kurt-Helmuth Eimuth (Herausgeber), Lutz Lemhöfer (Herausgeber)

Was geht in einem islamischen Selbstmordattentäter vor, was lässt einen israelischen Siedler zur Waffe greifen, was treibt Christen in Irland zur Gewalt? Die Fragen sind aktuell und drängen auf Antworten. Seit dem 11. September 2001 wird die Frage religiös begründeter Gewalt mit zunehmender Schärfe diskutiert: Ist Religion schlechthin oder sind einzelne Religionen ihrem Wesen nach gewalttätig? Oder wird die ursprüngliche Friedensethik der Religionen pervertiert?

Der katholische Weltanschauungsbeauftragte Lutz Lemhöfer und der evangelische Publizist Kurt-Helmuth Eimuth untersuchen in diesem gerade erschienenen Buch das Verhältnis der Weltreligionen zur Gewalt. Herausgeberduo und Autorenteam – wie Bischof Franz Kamphaus und sein evangelischer Kollege Wolfgang Huber – sind ökumenisch. Das Thema ohnehin weltumgreifend. Spannend und spannungsreich.

Eine Publikation aus der Reihe „Forum – Streifzüge durch die Welt der Religionen“.

Preis: EUR 6, 90

Broschiert – 96 Seiten –

GEP/Gemeinschaftswerk Ev. Publizistik, Ffm.

August 2002

ISBN: 3932194632

Von Gebet, Stille und Meditation

Marion Eimuth

Von Gebet, Stille und Meditation

in: Rainer Möller, Reinmar Tschich (Hrsg.)

Arbeitsbuch Religionspädagogik für ErzieherInnen

Stuttgart 2002

ISBN3-17-016724-3

Kinderbücher zum Thema "Tod"

Marion Eimuth / Reinmar Tschirch

Kinderbücher zum Thema „Tod“

in: Rainer Möller, Reinmar Tschich (Hrsg.)

Arbeitsbuch Religionspädagogik für ErzieherInnen

Stuttgart 2002

ISBN3-17-016724-3

Kinder und Sekten

Terror – um Gottes Willen

Kurt-Helmuth Eimuth/Lutz Lemhöfer (Hrsg.)

Kurt-Helmuth Eimuth/Lutz Lemhöfer (Hrsg.)

Terror – um Gottes Willen

Weltreligionen und Gewalt

Frankfurt 2002 GEP, 112 S. mit Abb., kart.

6,90 €, ISBN 3-932194-63-2

Der Schock der Attentate vom 11. September 2001 in New York und Washington hat die Diskussion über das Verhältnis von Religion zur Gewalt neu entfacht. Schließlich begriffen sich die Attentäter als muslimische „Gotteskrieger“. Die Diskussion greift aber zu kurz, wenn nur das Verhältnis des Islam zur Gewalt thematisiert wird. Alle Religionen kennen sowohl latente Gewaltbereitschaft als auch eine Friedensbotschaft.

Was davon zum Tragen kommt, hängt nicht nur, aber auch von den jeweiligen historischen Rahmenbedingungen ab. Um so mehr gilt es, die Motivationskraft der Religionen zu nutzen, damit wirklich „Friede und Gerechtigkeit sich küssen“ (Psalm 85,11).

Das GEP-Taschenbuch, soeben unter dem Titel „Terror um Gottes Willen?“ erschienen, greift das Thema auf und zeigt, dass die angesprochene Problematik auch eine sehr direkte Bedeutung für das alltägliche Leben von Menschen besitzt, ähnlich wie auch für das Selbstverständnis christlicher Gemeinden.

Seit dem 11. September 2001 wird die Frage religiös begründeter Gewalt mit zunehmender Schärfe diskutiert: Ist Religion schlechthin oder sind einzelne Religionen ihrem Wesen nach gewalttätig? Oder wird die ursprüngliche Friedensethik der Religionen pervertiert?

Der vorliegende Band untersucht die Haltung der Weltreligionen zur Anwendung oder Rechtfertigung von Gewalt. Ein besonderer Augenmerk gilt der offenen oder latenten Gewaltsamkeit in sektenhaften oder fundamentalistischen Verengungen von Religion.

Mit Beiträgen von Pablo Díaz Díaz, Kurt-Helmuth Eimuth, Josef Estermann, Günther Bernd Ginzel, Lutz Lemhöfer, Katja Sindemann, Luise Thuß sowie zwei Texten der Bischöfe Wolfgang Huber (evangelisch) und Franz Kamphaus (katholisch).