9. November 2022

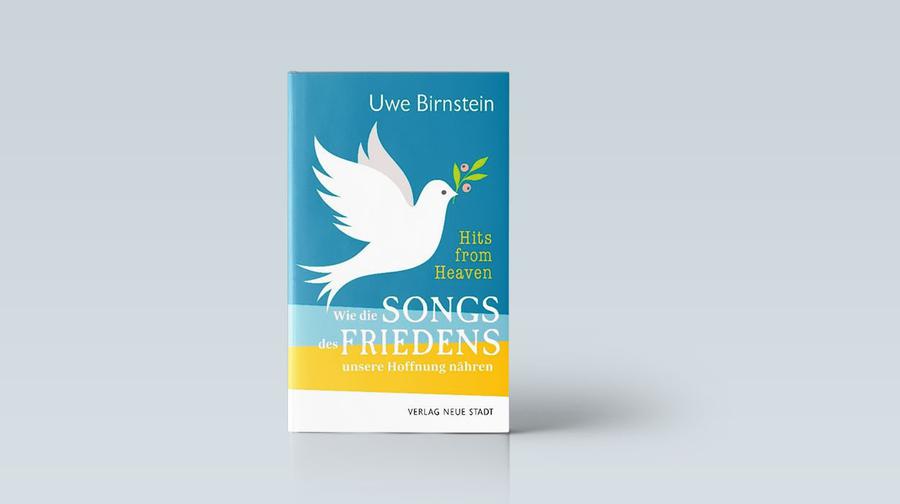

Wann wäre ein Buch zur musikalischen Friedenskultur zeitgemäßer gewesen als jetzt? Uwe Birnstein, Journalist, Theologe und Musiker, hat 25 Friedenslieder und ihre Entstehungs- und Wirkungsgeschichten in einem Band vereint. Ausgewählt hat er sie vor allem biographisch: Es sind Lieder, die er selbst schon in den 1970er- und 1980er-Jahren am Lagerfeuer gesungen hat, ergänzt durch einige neuere.

Natürlich ist „Blowing in the Wind“ von Bob Dylan dabei. Über dessen Manager kam der Song zu Peter, Paul and Mary, die damit gleich einen Hit landeten. Dylan selbst sang sein Werk erst später. Das Lied wurde zur Hymne der Protestbewegung. Es ist, schreibt Birnstein, eine Aufforderung, sich mit dem Unfrieden der Welt nicht abzufinden. Doch als Protestler fühlte Dylan sich nicht wohl und spielte lieber rockige Songs. Zum Leidwesen der Fans.

Geradezu eine weltumspannende und vereinende Hymne wurde John Lennons „Imagine“, laut Birnstein „ein Gebetbuch, ein Gedicht seiner Liebsten Yoko Ono und viel Love, Love im Herzen“. Die Idee, dass man sich den Frieden nur fest genug vorstellen muss, ihn „imaginieren“ oder, christlich gesprochen, für ihn beten muss, damit er sich einstellen kann, ist eine faszinierende Vorstellung. Die wundervoll einfachen Klavier-Akkorde können Millionen Menschen überall auf der Welt heute mitsingen. Doch für Christ:innen hat der Song eine quer liegende Liedzeile. Denn Lennon postuliert ausdrücklich eine Welt ohne Religion. Gemeint sei damit, wie Birnstein mit zahlreichen Aussagen Lennons belegt, jedoch eine Welt ohne institutionalisierte Religion. Leider habe Lennon mit seiner Kritik an den Kirchen teilweise recht gehabt, denn auch heute rechtfertigen immer noch einige einen „heiligen Krieg“.

Auch deutschsprachige Lieder kommen in dem Buch vor, Reinhard Meys „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“, Marlene Dietrichs „Sag mir wo die Blumen stehen“, Herbert Grönemeyers „Stück vom Himmel“ oder Udo Lindenbergs „Wozu sind Kriege da“. Und natürlich das naive Liedchen „99 Luftballons“ von Nena. Es verdankt seine Entstehung einem Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne 1982. Hunderte bunte Luftballons stiegen zu Beginn auf, im Publikum war auch Nena mit ihrer Band. Deren Gitarrist Carlo Karges schrieb daraufhin den Text in, wie Birnstein es nennt „knalliger Pop-Poesie.“ Die 99 Luftballon erklommen die Hitparaden der ganzen Welt.

Es gäbe noch vieles mehr zu erzählen. Spannende Geschichten über Donovan, Bob Marley, The Byrds oder Joan Baez und ihre Lieder. Ein Werk beeindruckt besonders: „Hey Hey Rise Up“ des ukrainischen Sängers Andriy Khlyvnyuk. Als Russland die Ukraine angriff, brach er seine US-Tournee ab und kehrte zurück, um sein Land mit der Waffe zu verteidigen. Drei Tage später veröffentlichte er ein Video: Khlyvnyuk steht in Uniform auf dem menschenleeren Sophienplatz in Kiew und singt ein ukrainisches Widerstandslied, das auf ein altes Volkslied zurückgeht. Das Video erreichte auch David Gilmour von Pink Floyd, der daraufhin beschloss, das Lied mit einer eigenen Pink-Floyd-Komposition zu unterlegen. Inzwischen wurde der Song in dieser Version über elf Millionen Mal angeklickt.

Uwe Birnstein lässt einen schwelgen in Erinnerungen und Ermutigungen. Denn die Playlist seines Lebens ist die Playlist einer ganzen Generation. Die Entstehungsgeschichten sind immer auch Deutungen und Interpretationen, bei denen der Theologe Birnstein gerne auch auf die biblischen Bezüge verweist. Schade, dass keine CD beigelegt werden kann, aber übers Internet sind die Songs ja leicht zu finden. Und bei all den Krisenmeldungen, machen sie damals wie heute Mut.