11. Oktober 2022

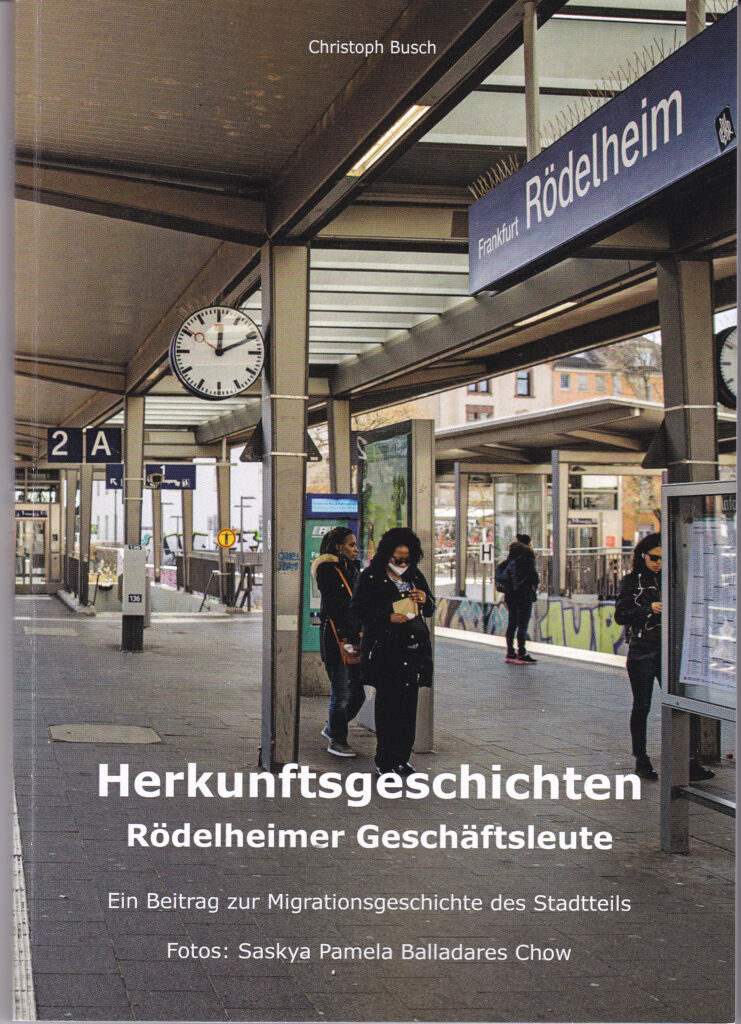

Menschen, denen wir oft begegnen, von denen wir aber meist kaum etwas wissen, hat Christoph Busch als Stadtteilhistoriker in den Mittelpunkt gestellt. Der frühere Pfarrer lebt seit Jahrzehnten im Frankfurter Stadtteil Rödelheim und führte dort im Rahmen eines Projektes der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Gespräche mit Geschäftsleuten mit Migrationshintergrund.

Christoph Busch: Herkunftsgeschichten Rödelheimer Geschäftsleute, Schreibwerkstatt Pappmarché, Alexanderstr. 27, 60489 Frankfurt, 10 Euro.

Vierzehn Gespräche hat Christoph Busch, Pfarrer im Ruhestand, protokolliert, und das ohne technische Hilfsmittel. Keine Angaben auf Fragebögen wollte er bekommen, sondern offene Gespräche mit besonderem Interesse für das Gegenüber führen. Sie sind die Grundlage seines Buches mit Herkunftsgeschichten Rödelheimer Geschäftsleuten. Im Zentrum der Gespräche stand die Frage: „Was haben Sie von dort mitgebracht, von wo Sie nach Rödelheim gekommen sind, um hier ein Geschäft zu eröffnen?“

Busch hat seine lesenswerten Protokolle durch zwei Gespräche mit Fachleuten ergänzt und unter verschiedenen Stichworten – Arbeit, Bildung, Familie, Weggehen und Ankommen, Rassismus oder auch Religion – geordnet.

Zehn Prozent der Weltbevölkerung können nicht lesen und schreiben. und auch drei der im Buch interviewten Frauen konnten als Kinder nicht zur Schule gehen. Doch sie haben dies nicht als „lebenslanges Urteil“ akzeptiert und die Initiative ergriffen. Bemerkenswert ist der hohe Stellenwert von Familie bei Migrant:innen. Und noch ein Befund des Buches ist interessant und mehr als ein Schmunzeln wert: Einige der Rödelheimer Geschäftsleute gaben ihrer Niederlassung den Namen ihrer Kinder. So steht beim Schneider Ercan Dirik in großen Lettern der Name seines Sohnes Kalo an der Scheibe des Ladenlokals. Und das Restaurant „Milly“ ist nach der Tochter des Eigentümers benannt.

Busch weist darauf hin, dass der Ökumenische Rat der Kirchen Rassismus als Sünde gegeißelt hat. Auch Rödelheimer Geschäftsleute haben Rassismus erleben müssen, doch darüber wollen sie nicht öffentlich sprechen. Auch das ist eine Zustandsbeschreibung deutscher Wirklichkeit.

Beim Thema Religion gibt es vermutlich weniger Unterschiede zwischen Eingewanderten und Angestammten als man landläufig meint. Die Religion der von ihm interviewten Menschen, resümiert Busch, „ist keine Religion der Dogmen oder Liturgien. Die Religion, von der sie reden, ist eher eine Herzensangelegenheit. Es ist eine persönliche, eine geradezu intime Religion, die sie mit ihren Worten mehr andeuten als erklären.“ Busch sieht dies im Einklang mit Dorothee Sölles Verständnis von Religion nach „erfahrenem Sinn“, als Versuch einer unendlichen Bejahung des Lebens.

Dem Autor ist es gelungen, den globalen Mikrokosmos Rödelheim einzufangen. Dabei lässt er vor allem die Protagonist:innen selbst zu Wort kommen. Fast alle zeigen sich auch auf den außergewöhnlich gelungenen Fotografien. Die Veröffentlichung entspricht genau dem, was Busch ihr als Zitat seines verstorbenen Freundes und früheren Frankfurter Dezernenten für Integration, Jean-Claude Diallo, vorangestellt hat: „Der Zugang zu einer Kultur kann immer nur partiell und subjektiv sein. Das beinhaltet, den anderen Mann oder die andere Frau wirklich anzusehen und sich ihm oder ihr als Gleichwertigem zu nähern.“