Die Hochzeit von Christian Lindner war sicher das Gegenteil von Verzicht. Und auch kirchenrechtlich zweifelhaft und dem zahlenden Kirchenvolk kaum zu verfmitteln. Und doch wird in den nächsten Monaten und Jahren die Gesellschaft sich mit Verzicht auseiandersetzen müssen. es muss eine Rückbesinnung stattfinden, meinen Conny & Kurt in ihrem Podcast. Das hat auch seine Chancen, doch gilt es den Graben zwischen arm und reich nicht weiter zu vertiefen.

Archiv für khe

Auszeit von der Krise

Conny tuckert mit seinem alten Wohnmobil durch Europa und ist fasziniert von der kroatischen Insel Krk. Doch darf man in diesen Zeiten unbeschwert Urlaub machen? Conny meint: auf alle Fälle. Denn schließlich muss man mal bei all den Krisen eine individuelle Pause einlegen. Es sei eine Sache der Psychohygiene. Mehr über Connys Sehnsucht nach Normalität erfahrt ihr in diesem Podcast.

Feminismus

Die älteren Herren Conny & Kurt haben sich heute eine Feministin eingeladen. Antje Schrupp erläutert was Feminismus ist und warum den Staat das Geschlecht nichts angeht. Die bekannte Blockerin (http://www.antjeschrupp.de/) ist Mitglied im Präsidium der Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) und hat Einblick in die Kirche. Ihr Fazit ist ernüchternd. Man glaube in der evangelischen Kirche, man benötige die Auseinandersetzung mit der Geschlechterfrage nicht und übersieht dabei, dass viele Frauen die Kirche verlassen haben, weil sie dort kein Veränderungspotential mehr sehen. Nur so sei es zu erklären, dass die EKD das Zentrum für Männer und Frauen schließen wolle.

Conny und Kurt“ im Gespräch mit Margot Käßmann

Aktuelles

von Redaktion

3. Juni 2022

Zwei frühere Mitarbeiter der Frankfurter evangelischen Kirche haben im Ruhestand einen Podcast gestartet. Unter dem Titel „Conny & Kurt“ sprechen Conny von Schumann (zuletzt Leiter der Notfallseelsorge) und Kurt-Helmuth Eimuth (zuletzt Leiter des Arbeitsbereichs Kindertagesstätten und langjähriges Redaktionsmitglied des EFO-Magazins) jeden Donnerstag über sozialethische Themen. In der aktuellen Folge ist die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann zu Gast.

Thema ist die aktuell so brennende Frage nach einer christlichen Friedensethik angesichts des Krieges in der Ukraine. Alt-Bischöfin Margot Käßmann erzählt, warum sie Pazifistin ist und bleibt und warum der Kontakt zur russischen Zivilgesellschaft notwendig ist. Es gebe Kontakte, auch zu Priestern der russisch-orthodoxen Kirche, die sich gegen den Krieg wendeten, so Käßmann. Ob Menschenrechtsgruppen oder junge Leute, die bei einem Rockkonzert in Sprechchören den Krieg verurteilten: „Zu dieser Zivilgesellschaft brauchen wir den Kontakt“, betont Käßmann. Deshalb sei sie auch dagegen, Städtepartnerschaften und Universitätspartnerschaften jetzt aufzukündigen. Man müsse so viel wie möglich auch an Informationen auf diesem Wege vermitteln.

Käßmann wendet sich auch gegen den Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) – auch wenn der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche ein „absoluter Nationalist“ sei. Noch gut ist der ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland in Erinnerung, dass der Patriarch die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche Deutschlands aufkündigte, weil er der Auffassung war, mit der Wahl einer Frau habe sich die Kirche von der christlichen Moral gelöst.

Ebenso lehnt die Theologin die 100 Milliarden Euro teure Aufrüstung ab. „Ich habe sieben Enkelkinder, ich denke, dass in ihre Zukunft nicht durch mehr Rüstung investiert wird, sondern durch mehr Geld für unsere Schulen für unser Bildungssystem, für Entwicklung und zur Bekämpfung des Klimawandels.“

Der Podcast „Conny & Kurt“ erscheint jeden Donnerstag zu einer sozial-ethischen Frage. Es gibt ihn bei Spotify, auf der eigenen Hompage und als Video

Zuversicht

Wie soll man bei all den Krisen noch Zuversicht in seinem Leben entwickeln? Conny und Kurt diskutieren die Krisen der Zeit. Im Vordergrund steht die Klimakrise. Verdrängung ist wichtig und hilft psychisch in Krisen zu bestehen. Viele leben einfach weiter im hier und jetzt. Was soll man auch tun? Doch gleichzeitig müssen die Dinge, die veränderbar sind, angegangen werden. Und da bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Nicht verzweifeln, anpacken muss die Devise lauten.

Käßmann: Mehr Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft

Unser Podcast

https://www.conny-kurt.de/wp-admin/post.php?post=35&action=edit

Die Beziehungen zur russischen Zivilgesellschaft sollten unbedingt beibehalten werden. Dies sagte die ehemalige Vorsitzende des Rates der EKD im am Donnerstag veröffentlichten Podcast „Conny&Kurt“. Es gebe Kontakte, auch zu Priestern der russisch-Orthodoxen Kirche, die sich gegen den Krieg wendeten. Da seien auch noch Menschenrechtsgruppen oder etwa junge Leute, die bei einem Rockkonzert in Sprechchören den Krieg verurteilten. „Zu dieser Zivilgesellschaft brauchen wir den Kontakt,“ betonte Käßmann. Es könne nicht das Ziel sein, Russland zu zerschlagen, sondern man müsse diese Zivilgesellschaft stützen. Deshalb sei sie auch dagegen Städtepartnerschaften und Universitätspartnerschaften aufzukündigen. Man müsse so viel wie möglich auch an Informationen auf diesem Wege vermitteln. Aus dem gleichen Grund wandte sich Käßmann gegen den Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK). Auch wenn der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche ein „absoluter Nationalist“ sei. Käßmann erinnerte daran, dass der Patriarch die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche Deutschlands aufkündigte als sie zur Ratsvorsitzenden gewählt wurde, weil er der Auffassung war, dass mit ihrer Wahl sich die Kirche von der christlichen Moral gelöst habe.

Käßmann betonte, dass sie bei ihrer grundsätzlich pazifistischen Haltung bei allen Kriegen geblieben sei. Sie verwies in dem Podcast aber auch darauf, dass es in der Geschichte der christlichen Kirche schon immer beide Positionen gegeben habe. Schon Martin Luther habe gesagt, „ein Soldat kann christlichen Standes sein, wenn er sein Gewissen nicht vollständig abgibt.“ Beide Haltungen seien zu respektieren. „Ich habe im Moment den Eindruck, dass diejenigen, die sich gegen Waffenlieferungen äußern, niedergemacht werden.“ So habe etwa der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff die Teilnehmer der Ostermärsche gleich zur „fünften Kolonne Wladimir Putins“ erklärt. „Eine solche Diffamierung ist nicht gerechtfertigt.“

Die Kirchen Deutschlands unterstützen weitgehend die Lieferung von Waffen an die Ukraine. So betonte kürzlich die Synode der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau in einer Resolution: „Wir halten es für legitim, sie (die Ukraine) in ihrer Verteidigung durch wirtschaftliche Sanktionen gegen den Aggressor und durch Waffenlieferungen zu unterstützen“ Für Käßmann ein Dilemma. „Ich will auch sagen, keine Waffen heißt nicht man ist unschuldig. Also schuldig werden kann der Mensch durch Waffen und auch indem er davon abrät, Waffen zu nutzen.

Krieg sei nicht die Ultima Ratio, sondern im Gegenteil. Da werde die Vernunft ausgesetzt. Die Theologin lehnt die 100 Milliarden Euro teure Aufrüstung ab. „Ich persönlich, ich habe 7 Enkelkinder, denke, dass in ihre Zukunft nicht durch mehr Rüstung investiert wird, sondern durch mehr Geld für unsere Schulen für unser Bildungssystem, für Entwicklung und zur Bekämpfung des Klimawandels.“

Als Video

Conny, der neue Synodale

Conny gehört der neue Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an. Dieses Kirchenparlament repräsentiert 1,5 Millionen Mitglieder in Süd- und Mittelhessen und in Rheinhessen. Es ist das höchste Gremium der Landeskirche, beschließt den Etat, verteilt das Geld und wählt die leitenden Männer und Frauen. Wie war die erste Synodentagung und warum ging Conny nicht die paar Schritte zum Empfang der Eintracht?

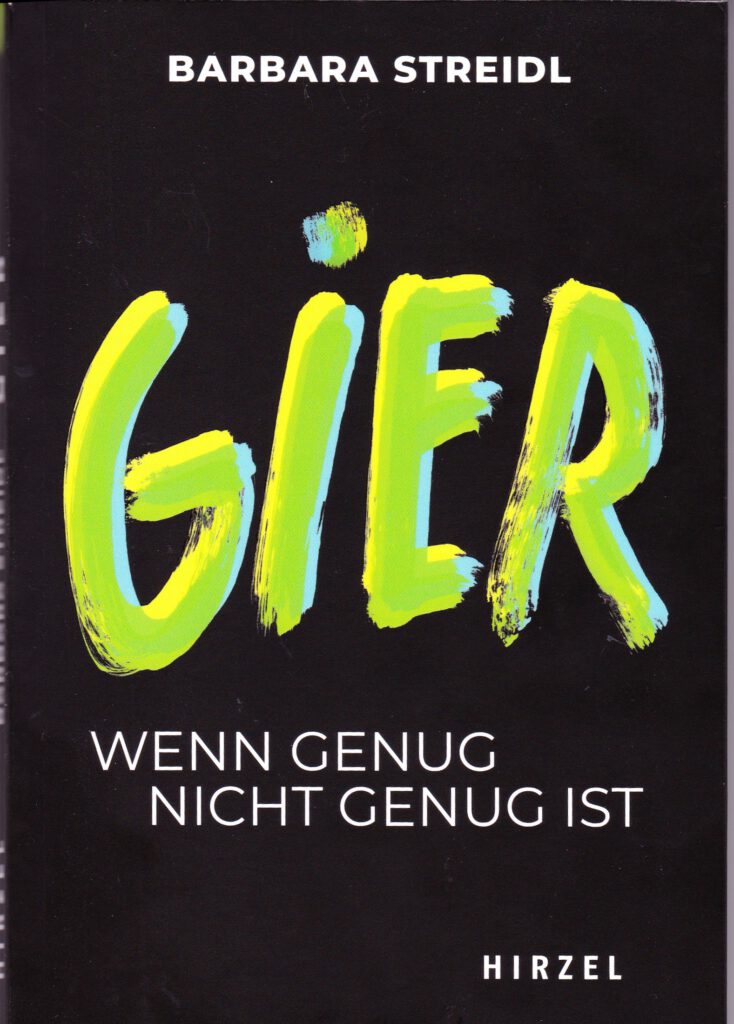

Gier – Wenn genug nicht genug ist

„Geiz ist geil“. Kaum ein anderer Werbeslogan fasst unsere Besessenheit nach dem Mehr-Haben-Wollen besser zusammen. Barbara Streidl hat sich historisch, philosophisch und ethisch mit diesem gar nicht so edlen Zug des Menschseins in einem Buch auseinandergesetzt. Wir sprachen mit der Autorin. Podcast oben. Als Video unten.

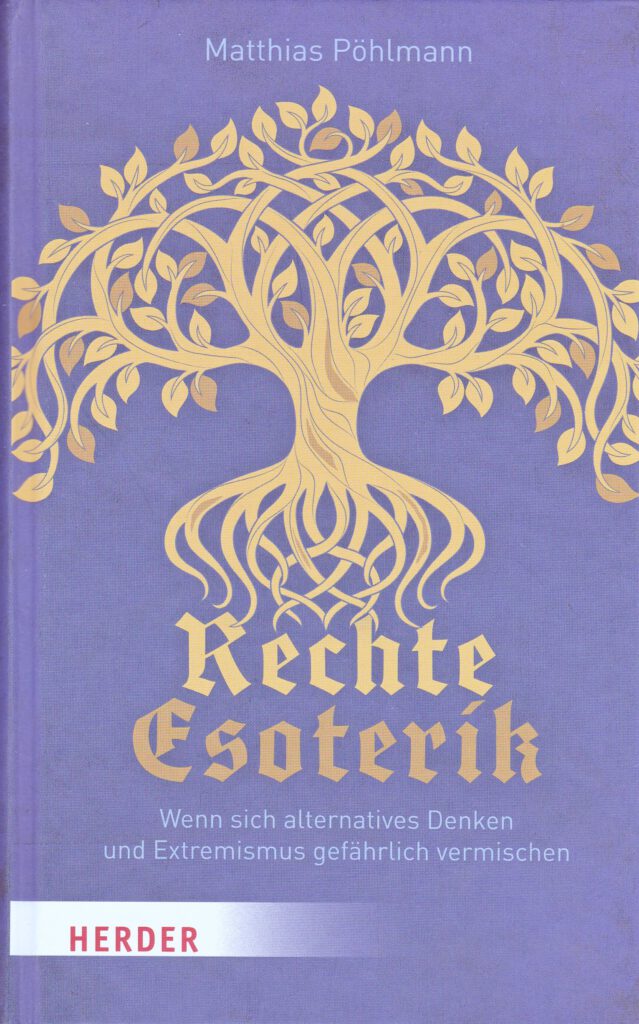

Rechte Esoterik – Mehr als eine Spielerei

Conny & Kurt im Gespräch mit dem Weltanschauungsexperten Matthias Pöhlmann, der in seinem neuen Buch die Verbindungen zwischen Verschwörungsmythen und Esoterik aufzeigt. Inzwischen leugnet ein Teil der Szene nicht nur Corona, sondern verherrlicht gleichzeitig Putin. Eine Szene mit gwaltiger gesellschaftlicher Sprengkraft und dem Hang zur Radikalisierung.

Gerechter Frieden

Im Gespräch mit Dr. Eberhard Pausch, der 2007 an der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Friedensethik mitwirkte, gehen Kurt und Conny der Frage nach, on das Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ heute noch gelten kann. Der Theologe Pausch ist Studienleiter an der Evangelischen Akademie Frankfurt. Er ist davon überzeugt, dass der Kurs der EKD auch in Anbetracht des Krieges Bestand hat, da es Selbstverteidigung sei. Jedoch hält er die Position der russisch-orthodoxen Kirche für völlig unbiblisch. Doch die größte Herausforderung sei der Klimawandel, dessen Auswirkungen auch Einfluss auf die Sicherheitsarchitektur der Welt haben würde.