Evangelisches Frankfurt Mai 2008

Wie konnte Gott das zulassen?

Es war eine Tragödie mit Symbolwert: Vor 25 Jahren stürzte ein Starfighter während einer Militär-Flugschau auf das Auto eines friedensbewegten Pfarrers: Martin Jürges und seine Familie verbrannten in den Trümmern.

Weit über tausend Menschen waren am 30. Mai 1983 zur Trauerfeier in die Katharinenkirche gekommen. Bis auf die Zeil standen sie, um der Familie Jürges die letzte Ehre zu geben, die auf unfassbare Weise ums Leben gekommen war.

Pfingstsonntag vor 25 Jahren: Pfarrer Martin Jürges hält in der Gutleutkirche den Gottesdienst. Es ist Bilderbuchwetter – genau richtig für einen Familienausflug. Am frühen Nachmittag fährt die Familie los. Zur gleichen Zeit vergnügen sich Tausende bei der Kirmes vor dem Wäldchestag am Oberforsthaus sowie bei einer Flugschau der amerikanischen Streitkräfte am Rhein-Main-Flughafen.

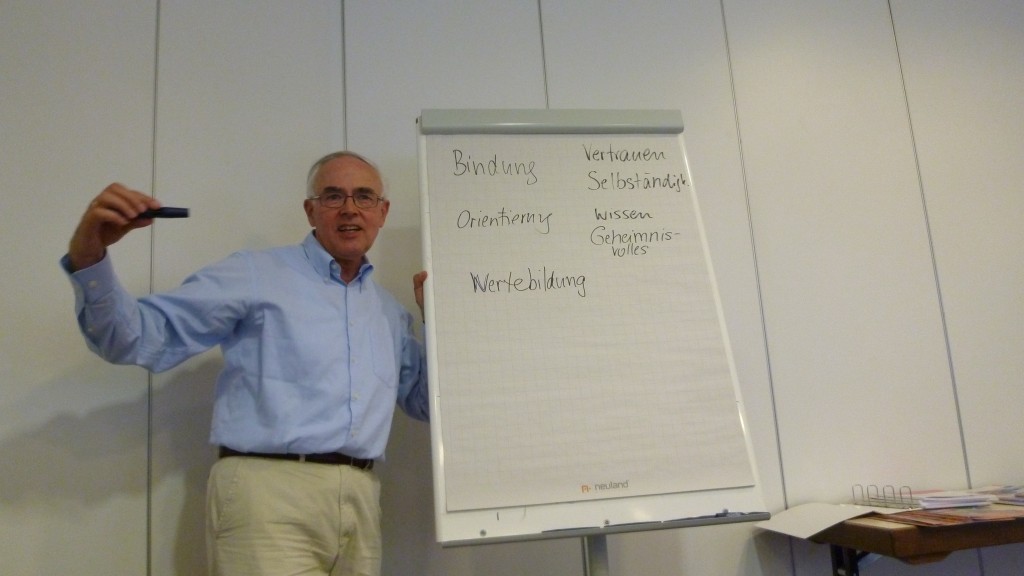

Pfarrer Martin Jürges beim Kirchentag in Nürnberg im Jahr 1979.

Foto: Kurt-Helmuth Eimuth

Als sich einer der Militärjets aus der Formation löst, passiert der hellblaue Peugot-Kombi der Pfarrersfamilie gerade den Autobahnzubringer beim Waldstadion. Die brennenden Wrackteile des abstürzenden Flugzeugs knallen auf den Wagen. Martin Jürges (40), seine Frau Irmtraud (38), sein Sohn Jan (11), seine Tochter Katharina (1) und seine Mutter Erna (77) verbrennen im Auto. Die 19jährige Nichte Gesine Wagner erliegt 81 Tage später ihren schweren Verletzungen. Auch heute, nach einem Vierteljahrhundert, schaut man sich fassungslos die Bilder an. Eine ganze Familie ausgelöscht. Warum?

Martin Jürges und Irmtraud Jürges-Kiesling haben in Frankfurt viele junge Menschen geprägt. Beide arbeiteten im Stadtjugendpfarramt, er als Stadtjugendpfarrer, sie als Sozialarbeiterin. Ihre Mitwirkung beim Kir chentag, die Ausrichtung von Sacro-Pop-Festivals, ihre Einmischung in die Kommunalpolitik mit der Initiative „Politische Obdachlose“, die Untersuchung alternativer Lebensstile, die aktive Jugendpolitik, die praktizierte Ökumene – alles Stichworte, die die Breite und den Aktionsradius der beiden andeuten.

Die Nato wollte damals aufrüsten. Dagegen formierte sich die Friedensbewegung unter dem Slogan „Frieden schaffen ohne Waffen“. Lila Tücher, mit diesem Motto bedruckt, lagen schon im Keller der Gutleutgemeinde bereit, wo Martin Jürges seit knapp zwei Jahren Pfarrer war. Und dann kommt die Familie genau durch so eine Waffe ums Leben.

Wie konnte Gott dieses Unglück nur zulassen? Diese Frage ist wohl so alt wie die Vorstellung von Gott selbst. Krieg, Naturkatastrophen und familiäres Unglück lassen zweifeln. Doch der Mensch, so erzählt die Bibel, ist geschaffen als Wesen mit eigenem Willen. Es stimmt eben nicht, dass Gott lenkt und der Mensch denkt. Die Übel dieser Welt sind oft genug Menschenwerk. Aber Gott ist bei den Leidenden. Gott leidet mit. Gott war an diesem Pfingstsonntag vor 25 Jahren auch bei der Familie Jürges. Dies symbolisiert das Kreuz, das von der Paul-Gerhardt-Gemeinde zur Erinnerung am Rand der Einfahrt zu den Sportverbänden aufgestellt wurde.

Trotzdem machen solche Tragödien sprachlos. Da darf man klagen, so wie es ein Lied der Gruppe Habakuk sagt, das damals zur Trauerfeier gespielt wurde: „Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und hemmt, bringe ich vor Dich. Wandle sie in Stärke, Gott erbarme dich.“

Die Hoffnung, dass trotz Zerstörung Neues wachsen kann, war auch die Hoffnung von Martin Jürges. Im Jahr 1978 hatte er zu einem Sacro-Pop-Konzert, das den Titel „Unkraut Leben“ trug, geschrieben: „Und das Unkraut Jesus war so lebendig, dass es nach dem Zertreten weiterwuchs. Die Wurzeln waren so stark, sie waren nicht auszurotten. Aus dieser Wurzel kommt auch heute neues Leben, sie sind stark genug, um rauszuwachsen aus dem gleichgemachten Leben, und Mensch zu werden – eines schönen Tages.“

Kurt-Helmuth Eimuth

An das Leben und Wirken der Familie Jürges erinnert eine Ausstellung vom 21. Mai bis 1. Juni im Martin-Jürges-Haus der Gutleutgemeinde, Gutleutstraße 131. Eröffnet wird sie am Dienstag, 20. Mai, um 19 Uhr, einen Abend mit Texten und Musik gibt es dort am Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr. Ein Gedenkgottesdienst findet am Sonntag, 25. Mai, um 10 Uhr in der Gutleutkirche, Gutleutstraße 121, statt.