Nach einem Schlaganfall sind viele Menschen auf intensive Pflege und gute Therapien angewiesen. Denn davon hängt ab, ob und wie sie ihren Alltag in Zukunft wieder bewältigen können. Im deutschen Pflegesystem läuft allerdings vieles nicht optimal.

Es passiert in Deutschland etwa 270 000 Mal im Jahr: Schlaganfall. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt. Viele können mit den Folgen nach Reha und Therapien gut leben. Sieben Prozent sterben in den ersten zwei Wochen. Und andere sind in ihren Lebensfunktionen stark eingeschränkt. Meine Frau Marion (63), die den Schlaganfall im Sommer 2015 erlitt, gehört zur letzten Gruppe. Als der Arzt mir die Diagnose mitteilte, sprach er aus, was unser Leben von Grund auf verändern sollte: „Der Verschluss sitzt an einer strategisch ungünstigen Stelle.“ Manche Worte vergisst man nicht mehr, sie brennen sich ein. „Strategisch ungünstig.“ Nein, wir reden nicht vom Fußball. Als ich das Bild der Computertomografie sah, wusste ich, was er meinte. Große Teile des Gehirns waren betroffen.

Es passiert in Deutschland etwa 270 000 Mal im Jahr: Schlaganfall. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt. Viele können mit den Folgen nach Reha und Therapien gut leben. Sieben Prozent sterben in den ersten zwei Wochen. Und andere sind in ihren Lebensfunktionen stark eingeschränkt. Meine Frau Marion (63), die den Schlaganfall im Sommer 2015 erlitt, gehört zur letzten Gruppe. Als der Arzt mir die Diagnose mitteilte, sprach er aus, was unser Leben von Grund auf verändern sollte: „Der Verschluss sitzt an einer strategisch ungünstigen Stelle.“ Manche Worte vergisst man nicht mehr, sie brennen sich ein. „Strategisch ungünstig.“ Nein, wir reden nicht vom Fußball. Als ich das Bild der Computertomografie sah, wusste ich, was er meinte. Große Teile des Gehirns waren betroffen.

Schnell stand die Frage nach einer Vorsorgevollmacht im Raum. Ich hatte keine. Ein Anwalt, der mich nie kennengelernt hatte, bestätigte mir zum Glück: „Herr Eimuth hat im Krankenhaus einen engagierten Eindruck hinterlassen. Er war um das Wohl seiner Ehefrau besorgt, so dass aus verfahrenspflegerischer Sicht keine Bedenken bestehen, dass er die vorläufige gesetzliche Betreuung übernimmt.“

Das Verfahren kostete eine dreistellige Summe. Danach konnte ich über Marions Verlegung in eine Reha-Klinik entscheiden, die nach den ersten zwei Wochen im Krankenhaus anstand.

In Frankfurt gibt es keine Reha-Kliniken, offenbar ist die Stadt zu teuer. Wir entschieden uns für eine nahe gelegene. Besuch fördert schließlich die Genesung, Erreichbarkeit ist also ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. Wie richtig und wichtig das sein sollte, ahnte ich zu der Zeit noch nicht.

Beim Aufnahmegespräch gab es Fragen nach Krankheitsverlauf, Allergien und so weiter. Und dann die mir leise zugeraunte Frage nach dem Ziel der Rehabilitation: „Soll Ihre Frau anschließend ins Heim?“ Das saß. Dieser Gedanke lag mir so fern wie der Mond: Man weiß, dass es ihn gibt, aber mit der Möglichkeit, dorthin zu fliegen hat man sich noch nie beschäftigt.

Sogar das Schlucken muss wieder gelernt werden

Für mich war klar: Ziel der Reha soll ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung sein. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. Marion zum Beispiel musste sogar das Schlucken erst wieder lernen. Man glaubt gar nicht, was es alles zum Schlucken braucht. Über hundert Muskeln muss das Gehirn dabei koordinieren. Ein wirklich komplizierter Prozess, der komplett neu erlernt werden muss. Auch das Gedächtnis für alltägliche Handlungen ist „gelöscht“. Einfache Dinge wie Zähneputzen oder Haarekämmen müssen neu gelernt und geübt werden.

Deshalb stehen jeden Tag mehrere Therapien auf dem Stundenplan: Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Psychologie. Dazu kommen spezielle Gruppenangebote. Man kann dankbar sein, dass unser Gesundheitswesen so hoch entwickelt ist.

Über die Pflege kann ich kaum Schlechtes sagen, es gab viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings hat die Familie die Pflege weitgehend selbst übernommen. Als ich nämlich einmal morgens um 8 Uhr nach meiner Frau sehen wollte, lag sie noch im Bett. Ein Therapeut kam ins Zimmer und stellte fest: „Sie sind ja noch nicht gewaschen und angezogen, da kann ich nichts machen.“ Er ging wieder. Zwar sollen Patientinnen, die früh eine Anwendung haben, zuerst gewaschen werden. Aber wegen des Personalmangels klappt das nicht immer. Gelähmte Menschen können ja zum Beispiel nicht alleine essen. Sie haben einen hohen pflegerischen Aufwand.

Therapie ist aber der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Deshalb beschloss ich, Marions Pflege morgens und abends selbst zu übernehmen. Ein gemeinsames Frühstück ist ja auch im Krankenhaus nett. Zum Mittagessen kam meine Schwester. Damit war nicht nur die Pflege abgedeckt, sondern wir wussten auch immer, was in der Klinik geschah, und mit der Zeit entwickelte sich ein recht entspanntes Verhältnis zu den Pflegekräften. Aber was ist mit Patientinnen und Patienten, die keine Angehörigen haben, die so häufig in der Reha sein können?

Am Wochenende kommt oft angelerntes Personal zum Einsatz

Es läuft nämlich häufig etwas schief. Vor allem am Wochenende, wenn angelerntes Personal und Kräfte externer Dienstleister im Einsatz sind. Da wird dann schon einmal Essen aufgetischt, auf das die Patientin eine bekannte Allergie hat. Oder es werden Medikamente verwechselt. Bei uns war der Höhepunkt eine in der Nacht neben den Weihnachtsplätzchen abgestellte Bettpfanne. Natürlich gelingt auch bei der Pflege durch Angehörige nicht alles. Schwupps machte es einmal beim Waschen, und Marion lag unter dem Waschbecken. Der Schreck war groß, das rote Seil mit der Notklingel zum Glück griffbereit. Nachdem wir sie wieder in den Rollstuhl gewuchtet hatten und feststand, dass nichts gebrochen war, kam die Frage: „Wie konnte das passieren?“ „Wir haben vergessen, die Bremsen am Rollstuhl fest zu stellen.“ „Anfängerfehler“, stellte der Pfleger verständnisvoll lächelnd fest.

Es läuft nämlich häufig etwas schief. Vor allem am Wochenende, wenn angelerntes Personal und Kräfte externer Dienstleister im Einsatz sind. Da wird dann schon einmal Essen aufgetischt, auf das die Patientin eine bekannte Allergie hat. Oder es werden Medikamente verwechselt. Bei uns war der Höhepunkt eine in der Nacht neben den Weihnachtsplätzchen abgestellte Bettpfanne. Natürlich gelingt auch bei der Pflege durch Angehörige nicht alles. Schwupps machte es einmal beim Waschen, und Marion lag unter dem Waschbecken. Der Schreck war groß, das rote Seil mit der Notklingel zum Glück griffbereit. Nachdem wir sie wieder in den Rollstuhl gewuchtet hatten und feststand, dass nichts gebrochen war, kam die Frage: „Wie konnte das passieren?“ „Wir haben vergessen, die Bremsen am Rollstuhl fest zu stellen.“ „Anfängerfehler“, stellte der Pfleger verständnisvoll lächelnd fest.

Hinfallen geht eben schnell. Auch der Physiotherapeutin ist die Patientin einmal entglitten, in dem Fall war allerdings unklar, ob eine Verletzung vorlag. Deshalb wurde Marion zum Röntgen in ein anderes Krankenhaus gefahren. Als ich an diesem Tag in die Reha-Klinik kam, stand ich vor dem leeren Bett: Niemand hatte uns Bescheid gesagt. Ich fuhr hinterher und fand Marion ziemlich aufgelöst auf einer Bahre im Gang, auf das Röntgenergebnis wartend. Die psychische Belastung für Patientinnen, die nicht sprechen können, die also völlig ausgeliefert sind, ist enorm. Da hilft es, ein vertrautes Gesicht um sich zu haben.

Noch schwieriger ist es, wenn die Patientin einen Krankenhauskeim hat. Alle, die das Zimmer betreten, müssen sich dann mit Kittel, Haube, Mundschutz und Gummihandschuhen schützen. Auch diejenigen, die bloß schnell Tabletten bringen wollen. Man kann sich vorstellen, dass dies aufhält. Zwar ist die Pflegepauschale für solche Patientinnen höher, aber das Personal auf der Station wird ja oft nicht entsprechend aufgestockt. Die „Isolationszimmer“ sind also unbeliebt. Aber auch diese Patientinnen brauchen Therapie.

Keine Zeit, um alle Hygienevorschriften einzuhalten

Die Gewerkschaft Verdi hat voriges Jahr einen Aktionstag „Hände-Desinfektion“ durchgeführt mit der Maßgabe, dass die teilnehmenden Pflegekräfte einmal alle Hygienevorschriften auch tatsächlich einhalten sollen. Doch schon nach wenigen Stunden gaben fast alle auf: Der Personalschlüssel lässt es einfach nicht zu. Wie groß das Problem der mangelhaften Desinfektion ist, machen Zahlen des Bundesministeriums für Gesundheit deutlich: Jedes Jahr sterben in Deutschland bis zu 15 000 Menschen nach sogenannten „behandlungsassoziierten Infektionen“.

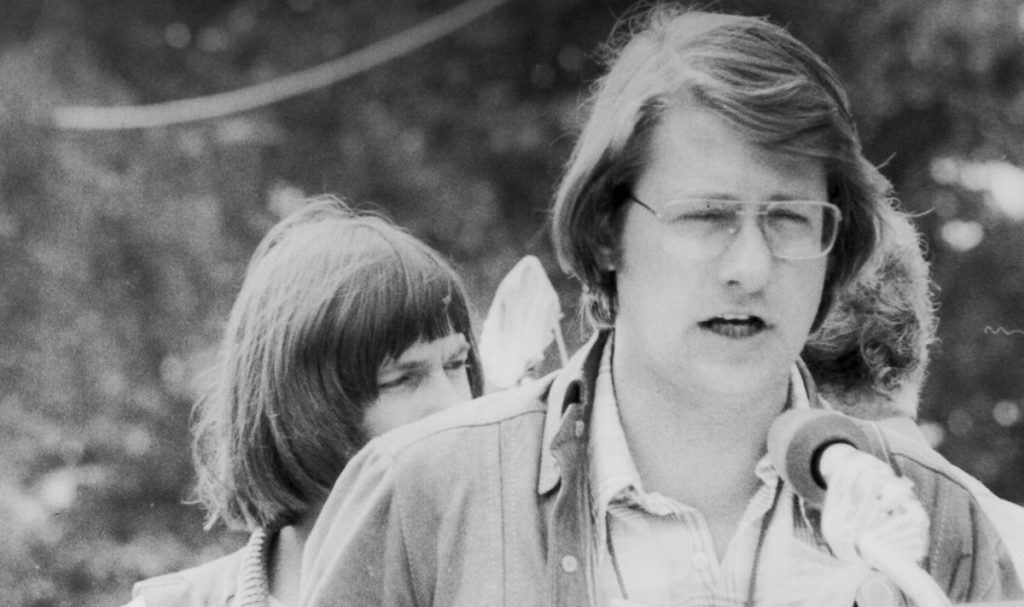

Kaffeepause: Marion und Kurt-Helmuth Eimuth an einem ihrer Lieblingsorte, der Alpha-Buchhandlung im Oeder Weg. | Foto: Rui Camilo

Inzwischen lebt Marion wieder zu Hause. Unsere alte Wohnung im Altbau mussten wir aufgeben, sie war nicht rollstuhlgerecht. Pünktlich zur Entlassung war die neue Wohnung fertig. Deutlicher kann es kaum werden, dass ein Schlaganfall alles verändert: Man verlässt die Wohnung zur Behandlung und kommt nach neun Monaten in eine neue Wohnung zurück. Wenigstens können Angehörige einiges tun, um die Patientin an den Entscheidungen zu beteiligen: Beim Aussortieren von Schuhen, Handtaschen und Büchern fotografierte ich Regal um Regal. Marion entschied dann, welche Bücher, Schuhe und Taschen wegkönnen.

Ein befreundeter Pfarrer fragte mich, ob man bei einem solchen Schicksal noch an Gott glauben könne. Zugegeben, eine schwierige Frage. Aber ich habe von Marion gelernt, was sie als Pfarrerin im Religionsunterricht ihren Oberstufenschülerinnen und -schülern immer vermittelt hatte: Gott ist nicht der, der unser Leben vorbestimmt. Gott ist vielmehr die Kraft, die uns in der Krise trägt. Ich bin mir gewiss, dass Marion auch heute noch so denkt. Auch wenn es allen Grund zum Zweifeln, sicher auch zum Verzweifeln gibt.

Ein befreundeter Pfarrer fragte mich, ob man bei einem solchen Schicksal noch an Gott glauben könne. Zugegeben, eine schwierige Frage. Aber ich habe von Marion gelernt, was sie als Pfarrerin im Religionsunterricht ihren Oberstufenschülerinnen und -schülern immer vermittelt hatte: Gott ist nicht der, der unser Leben vorbestimmt. Gott ist vielmehr die Kraft, die uns in der Krise trägt. Ich bin mir gewiss, dass Marion auch heute noch so denkt. Auch wenn es allen Grund zum Zweifeln, sicher auch zum Verzweifeln gibt.

Kurt-Helmuth Eimuth 21. März 2018 Fotos: Rui Camilo