Politik & Welt

von Kurt-Helmuth Eimuth

25. Oktober 2022

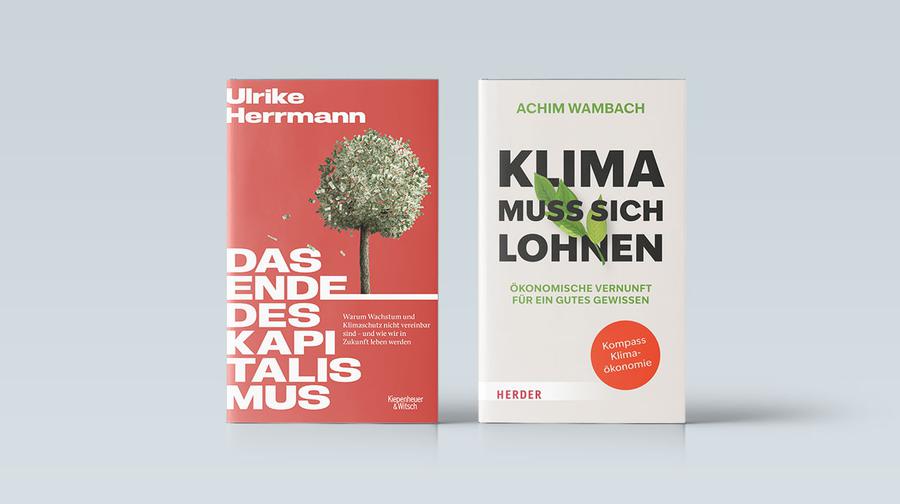

Zwei aktuelle Bücher beschäftigen sich mit der Frage, wie der Wandel zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft funktionieren kann. Und sind sich einig in dem Fazit: Ohne Schrumpfen wird es nicht gehen.

Angesichts eines im Nachkriegsdeutschland noch nie da gewesenen Wohlstandsverlustes und einer allseits augenfälligen Klimakrise, die längst auch hierzulande durch Trockenheit, Hitze und Starkregen als Bedrohung erlebt wird, stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Das Zukunftsversprechen der Nachkriegsgeneration „Unsere Kinder sollen es besser haben“ ist für die Generationen, die nach 1980 geboren wurde, nicht mehr einlösbar.

Derzeit ist die Rede von Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft. E-Autos ersetzen die Diesel und die Gasheizung wird durch Wärmepumpen ersetzt. Und wenn das Geld nicht reicht, gibt es einen Wumms oder auch einen Doppelwumms. In dieser Situation hat die TAZ-Journalistin Ulrike Herrmann ein viel beachtetes Buch vorgelegt.

Es hilft nur Schrumpfen, schreibt sie in ihrem aktuellen Buch „Das Ende des Kapitalismus“. Dabei sieht sich Herrmann gar nicht per se als Kapitalismus-Gegnerin, schließlich habe kein anderes Wirtschaftssystem eine solche Dynamik entfaltet. Aber die Antriebsfeder des Kapitalismus ist das Wachstum. „Ohne ständige Expansion bricht der Kapitalismus zusammen. In einer endlichen Welt kann man aber nicht unendlich wachsen.“ Herrmann rechnet vor, dass schon heute der ökologische Fußabdruck in Deutschland drei Mal so groß sei, wie es für unser Ökosystem verträglich wäre, in den USA fünf Mal, in Katar 18 mal so groß.

Solche Energieverbräuche könnten auf ökologisch nachhaltige Weise nicht hergestellt werden, schreibt Herrmann. Grünes Wachstum, der Traum aller bürgerlichen Parteien, sei nicht erwirtschaftbar. „Diese Aussage mag zunächst überraschen, schließlich schickt die Sonne 5.000-mal mehr Energie zur Erde, als die acht Milliarden Menschen benötigen würden, wenn sie alle den Lebensstandard der Europäer genießen könnten. […] Solarpaneele und Windräder liefern jedoch nur Strom, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Um für Flauten und Dunkelheit vorzusorgen, muss Energie gespeichert werden – und dieser Zwischenschritt ist so aufwendig, dass Ökostrom knapp bleiben wird.“

In der Folge wird es laut Herrmann kein Wachstum geben. Im Gegenteil. Auch das E-Auto sei ein Irrweg. In der Zukunft müssten wir mit weniger Autos, weniger, sogar besser keinen Flügen, und weniger Quadratmetern Wohnfläche pro Person auskommen: Grünes Schrumpfen statt grünes Wachstum.

Als Referenz nennt Herrmann das Jahr 1978. Auf dieses Niveau müsse die Wirtschaftsleistung sinken, um zukunftsfähig zu sein. Es war ein Jahr, in dem die Menschen durchaus gut gelebt haben: „Seit 1978 hat sich die reale Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik verdoppelt, aber die Zufriedenheit ist seither nicht gestiegen. Auch früher lebte es sich gut.“

Klimaneutrales Leben könne eine hohe Qualität haben. Herrmann träumt von einer Welt, „die schöner, leiser, grüner, gesünder, stressfreier, nachhaltiger und gerechter sein wird“. Und fast theologisch fügt sie hinzu: „Der Sinn des Lebens ist nicht, ständig mehr zu konsumieren.“ Schließlich würden sich viele Deutsche von ihren Besitztümern so erdrückt fühlen, dass die Branche der Ratgeber etwa mit dem Dauerbrenner „Simplify your life“ boomt. Herrmann entwirft keine Vision von einem „grünen Bullerbü“. Technische Entwicklung soll es weiter geben. Die entscheidende Frage sei nur: Wie schaffen wir die Transformation?

Für Frankfurt, führte Ulrike Herrmann kürzlich im Haus am Dom aus, sei dies vor allem am Flughafen und in der Finanzbranche zu spüren. Denn die Folge eines solchen wirtschaftlichen Schrumpfungsprozesses sei der Verlust an Arbeitsplätzen. Arbeit beispielsweise in der ökologischen Landwirtschaft oder zum Aufforsten der Wälder sei genug da, nur eben andere und weitaus schlechter bezahlte.

Als Lösung zieht Herrmann die durch Rationierung gekennzeichnete britische Kriegswirtschaft von 1939 heran. Damals teilte die Regierung den privaten Unternehmen Rohstoffe, Kredite und Arbeitskräfte zu. Die Einwohner:innen bekamen eine feste Menge Lebensmittel, Extras wie Möbel konnten über ein persönliches „Punktebudget“ bezahlt werden. Es war ein gerechtes und darum allseits akzeptiertes System, das die Menschen im Vereinten Königreich so liebten, dass sie es noch bis 1954 beibehielten. „Der Konsum fiel damals um ein Drittel – und zwar in kürzester Zeit. Der deutsche Verbrauch muss ähnlich drastisch sinken, wenn das Klima gerettet werden soll“, ist Herrmann überzeugt.

Man mag an manchen Zahlen Zweifel anmelden, doch dass die Klimakrise ohne Verzicht nicht in Grenzen zu halten sein wird, erscheint mehr als plausibel. Die Frage, wie dieser Wohlstandsverlust politisch zu bewältigen ist, bleibt offen. Doch Ulrike Herrmann sieht durchaus die Gefahren, dass ein solcher Kurs zu größeren Gefahren am rechten Rand führt. Es bleibt zu hoffen, dass endlich ein gesellschaftlicher Diskurs über „die Grenzen des Wachstums“, wie sie der Club of Rome schon 1972 beschrieb, beginnt.

Ganz anders geht der Volkswirtschaftler Achim Wambach an das Thema heran. Sein Credo: Der Weg aus der Klimakrise muss sich lohnen, denn der Gewinn ist die Antriebskraft des Kapitalismus. Dabei will er die Marktkräfte nutzen und entfesseln. Der Weg aus der Klimakrise führt nur über eine Reduktion des CO²-Ausstoßes. Der Hochschullehrer entlarvt die Mär, dass zur Verwirklichung der Klimaziele allein das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich sei.

Der sogenannte ökologische Fußabdruck, auf den auch Herrmann Bezug nimmt, wurde ganz bewusst von Seiten der Industrie protegiert, um von der politischen Verantwortung abzulenken. Dabei, so Wambach im Gespräch, benötigen wir eine effiziente Klimapolitik, die den Verbrauch klimaschädlicher Gase so verteuert, dass es eben für die Unternehmen billiger wird, klimaneutral zu produzieren. Dies geschieht über den Emissionshandel, der auch für Kraftstoffe und Wärme eingeführt werden sollte. Nur wird durch diese Verteuerung, die wir gerade aus Gründen des russischen Angriffskrieges erleben, auch ein massiver Wohlstandsverlust herbeigeführt. Auch hier wird es zu einem Schrumpfen kommen.