Der gestrige Mittwoch war für Conny&Kurt aufregend und aufwühlend. Aufregend das Handballspiel, aufwühlend die Bundestagsdebatte. Beide haben sich darüber gefreut, dass die katholische und evangelische Kirche den Abgeordneten zuvor einen Brandbrief geschrieben haben. Die beiden Kirchen argumentieren in dem vierseitigen Schreiben vor allem juristisch und heben hervor, dass die geplanten regelungen geltendem Recht widersprechen. Vor allem über den Stopp des Familiennachzuges zeigen sich die Kirchen empört. Nach Meinung von Conny von Schumann und Kurt-Helmuth Eimuth widerspricht eine solche Regelung dem christlichen Menschenbild und einer christlichen Vorstellung von Familie. Der CDU/CSU empfehlen die beiden Podcaster Abstand zur AfD zu halten. Sie zitieren die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Anna-Nicole Heinrich: „Alle reden von Brandmauer, zuallererst brauchen wir Anstand. Wer Anstand hat, macht keine Sache mit Rechtsextremen. Wer Anstand hat, hält Abstand. Und zwar den größtmöglichen.“

Archiv für Allgemein

Spirituelle Porträts von 22 Pop- und Rockkünstler:innen

„Spirituelle Porträts“ nennt der Theologe und Musiker seine Form der Auseinandersetzung mit Rock- und Popkultur. Gemeinsam mit Volker Eichener, Professor für Politikwissenschaften in Düsseldorf, nimmt er die Leser:in mit auf eine spannende Reise der himmlischen Songs von AC/DC, Black Sabbath, Johnny Cash oder Udo Lindenberg inj ihrem Buch „Highway to Heaven“ mit. Im Podcast Conny&Kurt erläutert er, dass die Popkultur eben vom Leben, also auch von Religion erzählt.

Rezension

Bahnhofsvorplatz soll nach Emilie und Oskar Schindler benannt werden

Oskar Schindler, durch den Film von Steven Spielberg weltbekannt, verstarb am 9. Oktober 1974. Aus Anlass des 50. Todestages kommt dieser Podcast etwas früher. Wir sprachen mit Ulrike Trautwein, die Oskar Schindler als Kind in Frankfurt kennen lernte. Ihr Vater, der spätere Propst für Frankfurt, Dieter Trautwein, damals Stadtjugendpfarrer, entdeckte den unbekannten Retter der Juden bei Recherchen. Es entwickelte sich eine Freundschaft, von der Ulrike Trautwein berichtet. Vor allem die unendliche Großzügigkeit Schindlers ist ihr in Erinnerung. Aber auch die Melancholie, die ihn umgab. Am 9. Oktober 1974 starb Oskar Schindler in einem Hildesheimer Krankenhaus. Nach der Trauerfeier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof und dem Requiem im Frankfurter Kaiserdom wurde Oskar Schindler, seinem Wunsch entsprechend, auf dem katholischen Friedhof am Berg Zion in Jerusalem beigesetzt.

Auf Betreiben von Ursula und Dieter Trautwein wurde eine Straße in Frankfurt nach Oskar Schindler benannt. Leider nur ein „Sträßchen“ wie die Initator:innen bedauernd feststellen. Es steht die Idee und Forderung im Raum, den Bahnhofsvorplatz nach Emilie und Oskar Schindler zu benennen. Die Kommunalpolitik ist gefragt.

Zur Person: Ulrike Trauwein, seit 2011 Generalsuperintendentin für den Sprengel Berlin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Quellen:

Dieter Trautwein, Oskar Schindler …immer neue Geschichten, Frankfurt 2000, Societätsverlag

Hessenschau: https://www.ardmediathek.de/video/hr-retro-oder-hessenschau/interview-mit-oskar-schindler/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNzY3MjY

Yoga als Gesundheutsübung

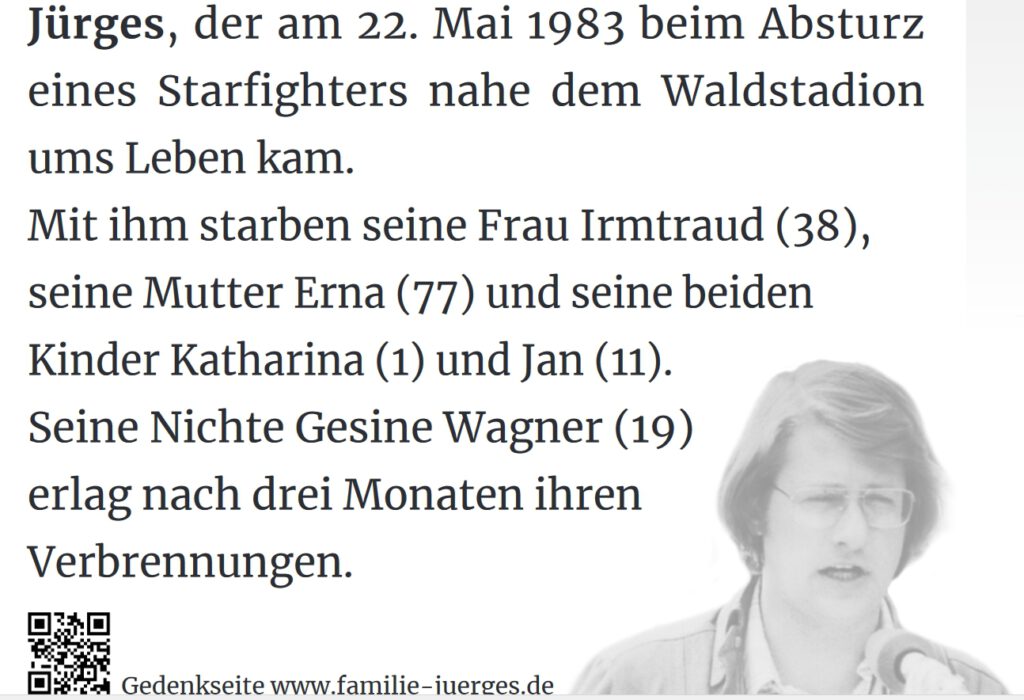

Termine 40. Todestag Familie Jürges

Sonntag 21. Mai, 11 Uhr, Matthäuskirche, Friedrich-Ebert-Anlage 33

Friedensgottesdienst mit Erinnerung an Martin Jürges in der Matthäuskirche

mit Karsten Petersen, Stadtdekan Achim Knecht und Andreas Klein

Montag 22. Mai, 18 Uhr

Gedenkplakette am „Familie Jürges Haus , Gutleutstr. 131

anschließend

Erinnerungstafel im Jugendzentrum des IB, der ehemaligen Gutleutkirche

Gutleutstraße 121

Pfingstsonntag 28. Mai, 12 Uhr

Gang zum Kreuz an der Absturzstelle

Treffpunkt mit Rädern 11:30 Uhr Paul-Gerhardt-Gemeinde

12 Uhr am Kreuz

Neue Akzente in der Religionspolitik: Es geht um viel Geld

von Kurt-Helmuth Eimuth 5. Januar 2022

Die neue Bundesregierung ist weniger christlich geprägt als die alte. Interessant wird das vor allem in Bezug auf die historischen Staatsleistungen an die Kirchen. Das könnte sich auch in Frankfurt auswirken.

Die Ampel steht. Die neue Regierung hat ihre Arbeit aufgenommen. Ihre religiöse Prägung ist stärker ein Spiegelbild der Gesellschaft, als die der Vorgängerregierung unter der Leitung von Pfarrerstochter Angela Merkel. Der Koalitionsvertrag und das erste Auftreten der neuen Regierungsparteien zeugen von einer größeren Distanz zu den christlichen Kirchen. Und dies gilt nicht nur für das Kabinett, sondern zeigt sich im ganzen Bundestag.

Trotzdem steht im Koalitionsvertrag, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften „ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens“ seien, die „einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung“ leisteten. Thematisch finden sich zahlreiche Punkte, die den Kirchen in ihren Forderungen nach einer menschlichen und gerechten Gesellschaft durchaus entsprechen. Etwa die Haltung zu Migration oder zur Notwendigkeit der Verbesserung der Pflege. Und vor allem beim Thema Bewahrung der Schöpfung. Das Thema Klimaschutz zieht sich wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag. So gesehen atmet der Vertrag durchaus christlichen Geist. Die Repräsentanz muslimischer Gemeinden will man verbessern. Dabei sollen „neuere, progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften“ eingebunden werden.

Aber die wachsende Distanz zur Kirche zeigt sich in den Forderungen, das kirchliche Arbeitsrecht und die Staatsleistungen an die Kirchen zu überprüfen. Beim Arbeitsrecht hat das Bundesarbeitsgericht 2019 schon die Richtung vorgegeben. Damals ging es um den Chefarzt eines katholischen Krankenhauses, dem gekündigt worden war, weil er ein zweites Mal heiratete. Zu Unrecht, urteilte das Gericht. Denn eine kirchenrechtlich nicht zu beanstandende Ehe sei für einen Chefarzt keine gerechtfertigte berufliche Anforderung. Zwar erkannte das Gericht ein grundsätzliches Recht der Kirche auf besondere Loyalitätsanforderungen an – aber nur, wenn es im Einzelfall begründbar ist, zum Beispiel, weil zum Arbeitsauftrag die Vermittlung von Glaubensüberzeugungen gehört. Bei einem Arzt kommt es aber auf seine medizinische Kompetenz an und nicht auf seine private Lebensführung. Es war zu erwarten, dass die Entwicklung in diese Richtung weitergeht – immerhin betrifft das Arbeitsrecht 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, die bei den beiden großen christlichen Kirchen angestellt sind.

Überraschender ist, dass die Bundesregierung die Staatsleistungen an die Kirchen beenden will. In den vergangenen hundert Jahren ist dieses Vorhaben stets gescheitert. Dass die Kirchen Zuwendungen vom Staat bekommen, geht auf ein unübersichtliches Gemisch von Regelungen zurück, vor allem auf den so genannten „Reichsdeputationshauptschluss“ von 1803. Damals enteignete der Staat die Kirchen und verleibte sich deren Ländereien und Vermögen ein. Im Gegenzug verpflichteten sich die Landesherren zum Unterhalt von Gebäuden und auch zur Finanzierung bestimmter kirchlicher Würdenträger. Hier sind in der Rechtsnachfolge vor allem die Bundesländer zuständig. Sie wurden eigentlich schon in der Weimarer Verfassung aufgefordert, andere Regelungen zu finden und die Entschädigung abzulösen; auch im Grundgesetz steht das. Geschehen ist bisher aber nichts, es wurde nur vorsichtig andiskutiert.

Es geht dabei durchaus um viel Geld. Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau erhält nach Mitteilung ihres Sprechers Volker Rahn bei einem Haushaltsvolumen von insgesamt rund 700 Millionen Euro derzeit etwa 13 Millionen Euro an „Dotationen“ aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Grundsätzlich sei man aber mit einer Ablöse einverstanden – die Frage ist nur, wie hoch diese ausfallen soll. Die AfD will die Zahlungen nach fünf Jahren einfach auslaufen lassen. FDP, Grüne und Linke sprachen in der letzten Legislatur von einer Ablösung durch Zahlung des 16,6-Fachen der jährlichen Zuwendung. Für die Haushalte der Bundesländer würde das eine Einmalzahlung von zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen bedeuten. In der Praxis ist es für sie einfacher, die jährlichen Zahlungen im Budget zu belassen.

Aber es gibt auch inhaltliche Gründe, warum es in manchen Bereichen sinnvoll ist, die alten Verfahren beizubehalten. In Frankfurt zum Beispiel werden die acht Dotationskirchen in der Innenstadt und das Dominikanerkloster als städtisches Eigentum von der Stadt unterhalten und den Kirchen zur Verfügung gestellt, darunter der Dom und die Katharinenkirche an der Hauptwache. Dafür wendet die Stadt derzeit 3,4 Millionen Euro jährlich auf. Dass eine Kommune einen eigenen Dotationsvertrag hat, ist in Deutschland die absolute Ausnahme. Es geht auf einen 1830 zwischen der Freien Stadt Frankfurt und den christlichen Gemeinden geschlossenen Vertrag zurück. Zuständig ist dafür im Magistrat der Grüne Bastian Bergerhoff, der sagt: „Sollte die Bundesregierung eine Änderung anstreben, werden wir als Kommune eine Beteiligung am im Koalitionsvertrag angekündigten Dialog zwischen Bund, Ländern und Kirchen einfordern.“ Denn die Innenstadtkirchen seien zentrale Gebäude, die zur Identität der Stadt gehören. Auch bei einer möglichen Ablösung müssen deshalb laut Bergerhoff „die Innenstadtkirchen als prägende Elemente unserer Stadt auch weiterhin gesichert sein“.

Grundsätzlich wäre aber eine Ablösung der Dotationsverpflichtungen durchaus auch im Sinne der Kirchen. In einer Gesellschaft, in der nur noch zur Hälfte der Bevölkerung evangelisch oder katholisch ist, leidet ansonsten die Glaubwürdigkeit. Deshalb wollen die Verantwortlichen sich Veränderungen nicht verweigern.

Dorothee Sölle: Mytik und Widerstand

Durch Gemeinschaft die Polykrise erträglich machen

Es ist einfach zum Verrücktwerden. Eine Krise jagt die nächste. Corona, Inflation, Finanzkrise, Krieg. Und über allem schwebt die Klimakrise. Wie kann ein Mensch das verkraften? Woraus schöpfen er und sie in diesen Zeiten Hoffnung. Conny&Kurt sind in ihrem Podcast der Meinung, dass man dies nur gemeinsam aushält. Gerade in Krisenzeiten braucht es schöne Erlebnisse. Am besten in Gemeinschaft.

Katholischer Stadtdekan: Synodaler Weg schwierig aber alternativlos

Das Ziel ist auf dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in Sichtweite. Am Donnerstag, 9. März, treffen sich Bischöfe und Laien in Frankfurt, um Beschlüsse zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland zu fassen.

Für den katholischen Stadtdekan Frankfurts Johannes zu Eltz ist die eingeschlagene Richtung eher Brücke „über einen garstigen Grund“ als Weg. Er positioniert sich klar: „Der Graben ist immer breiter und tiefer geworden. Über den muss eine Behelfsbrücke gebaut werden, damit wir in der Wirklichkeit ankommen. Das ist der Versuch des Synodalen Wegs. Das dies sehr schwierig ist, dass man von der Brücke auch runterfallen kann, dass man in den Abgrund stürzt, ist gut möglich. Aber es ist völlig alternativlos. Man muss es versuchen.“

Es gilt Mehrheiten zu finden zu Positionspapieren zu Macht, Sexualmoral, Rolle der Frau und priesterlicher Lebensform. Die zentralen Themen des Reformprozesses. Bei vier Texten sind die Differenzen unter den Bischöfen am größten: zwei Papiere zu Frauen in sakramentalen Ämtern und in der Verkündigung, ein Text zur Einführung von Segnungen für Homosexuelle und ein Text zu mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten von Laien auf Bistumsebene.

Die bei der letzten Versammlung im Herbst gefassten Beschlüsse waren am Ende so verwässert, dass Doris Wiese-Gutheil, Frankfurter Journalistin und intime Kennerin kirchlicher Strukturen, den Reformprozess schon für gescheitert hält. Maria 2.0, in der Wiese-Gutheil verankert ist, hatte sich bewusst als außerparlamentarische Opposition aufgestellt. Für sie hat es den Anschein als sei die katholische Kirche immer noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen.

Ganz anders sieht es Ulrike Göken-Huismann. Die Vorsitzende des Deutschen Weltgebetstagskomitees ist Mitglied der Synodalversammlung in Frankfurt. Sie ist zuversichtlich, dass die Reformbemühungen erfolgreich sein werden.

Und da ist noch die Auseinandersetzung mit Rom. Darf der deutsche Katholizismus einen eigenen Weg gehen? Es soll ein neues Leitungsorgan aus Bischöfen und Laien vorbereitet werden. Der Vatikan befürchtet einen Eingriff in bischöfliche Befugnisse. Doch auch hier gilt wohl, was der Frankfurter Stadtdekan mit Blick auf den sexuellen Missbrauch formulierte: „Das ist in Rom noch nicht so, deswegen meint man, uns auf Bahnen zurückzwingen zu können, die wir nicht mehr für gangbar halten. Das wird sich ändern, wenn Rom zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen ist wie wir. Die Konfrontation mit den eigenen Untaten, die dem Vatikan und der italienischen Kirche nicht erspart bleiben wird, wird mehr Verständnis dafür wecken, was uns bewogen hat, den synodalen Weg zu gehen. Das wird nicht mehr lange dauern.“

Kurt-Helmuth Eimuth

„Die Kirche muss chinasensibel werden“

4. Januar 2023

Annette Mehlhorn ist vielen in Frankfurt noch aus ihrer Zeit als Pfarrerin in Bockenheim und später als Studienleiterin der Evangelischen Akademie bekannt. In den vergangenen neun Jahren war sie in der deutschen Gemeinde in Shanghai tätig. Im Interview spricht sie über Religionspolitik in China und ihre Erfahrungen mit der dortigen Gesellschaft und Kultur. Das Gespräch führten Kurt-Helmuth Eimuth und Conny von Schumann.

Annette Mehlhorn war neun Jahre lang Pfarrerin in Shanghai. | Foto: Monja Tang

Frau Mehlhorn, Sie waren neun Jahre in China als Pfarrerin tätig. Wie kam es dazu?

2012 wurde mir klar, dass es Zeit wird für einen Stellenwechsel. Ich war damals Pfarrerin in Rüsselsheim, und als ich einem chinesischen Freund von der ausgeschriebenen Stelle in Shanghai erzählte, sagte er: Shanghai ist gut für dich, mach das.

Sie wurden von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) entsandt. Aber sie durften gar nicht als Pfarrerin einreisen.

In China bekommen ausländische Geistliche, gleich welcher Religion, in dieser Funktion keine Arbeitsgenehmigung. Deswegen müssen sie einen anderen Weg finden. Wir haben das große Glück, dass die Stadt Hamburg in Shanghai wegen der Städtepartnerschaft ein Büro unterhält. Dort wurden wir – also mein katholischer Kollege und ich, wir sind ja eine ökumenische Gemeinde in Shanghai – als interkulturelle Projektmanager offiziell geführt.

Sie hatten viel Kontakt zu den Menschen, auch zu Chinesen. Sie haben sogar Mandarin gelernt.

Ja, soweit es mir möglich war. Wenn man 55 ist und nochmal eine neue Sprache lernt, die noch dazu so sehr anders ist, als alle bisher gelernten Sprachen, dann hat das Grenzen.

Aber wie war der Kontakt mit den Einheimischen? Religion ist in China ja eher eine Art Subkultur.

Das stimmt nicht so ganz. China hat einen offiziellen Weg der Religionspolitik. Es gibt ein Religionsministerium und alle registrierten Religionsgemeinschaften – das sind insgesamt fünf genehmigte Religionsgemeinschaften – unterstehen diesem Religionsministerium. Auf der einen Seite bin ich nicht als Geistliche eingereist, aber auf anderen Seite war ich akkreditiert als evangelische Pfarrerin dieser Gemeinde. „That’s China“ – sagt man dazu, wenn man China kennt.

Seit dem Ukraine-Krieg schauen wir in Deutschland auch kritischer auf unser Abhängigkeit von China. Wie eng sind die Verflechtungen?

Shanghai ist meinem Eindruck nach eine der größten deutschen Wirtschaftsmetropolen der Welt, wenn nicht die größte überhaupt. Alle wichtigen deutschen Unternehmen haben dort einen Sitz. Shanghai ist Chinas Tor zur Welt. Die Entwicklungen in China während der letzten Jahre sind nicht in jeder Hinsicht zu begrüßen. Das würde ich auch so sehen. Vieles wurde enger und autokratischer.

Wie wirkt sich das auf die christliche Gemeinde aus?

Naja, mit Corona ist sowieso alles anders geworden. Schon vorher hatten die Restriktionen allerdings zugenommen. Auch die Religionsgesetzgebungen wurden enger formuliert. Das habe ich ebenfalls zu spüren bekommen.

In den Kirchen hängen Videokameras.

Das ist so. Im gesamten öffentlichen Raum und in allen Einrichtungen hängen solche Videokameras. Alle Gottesdienste werden aufgezeichnet und damit auch ein Stück weit überwacht.

Fühlten sie sich überwacht?

Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil man als Ausländer in China natürlich andere Freiheiten hat als Einheimische. Ich habe eigentlich kein Blatt vor den Mund genommen, und was meine Aussagen oder meine Rede angeht, bin ich nie kritisiert worden. Manchmal bin ich kritisiert worden, was mein Verhalten angeht.

Was würden Sie uns denn empfehlen im Umgang mit China, politisch und menschlich?

Wir als Kirche könnten durch unsere ökumenische Verbundenheit Brücken bauen. Selbst da, wo es auf der politischen oder der wirtschaftlichen Ebene Grenzen gibt. Wir täten gut daran, in die Partnerschaft mit China verstärkt einzutreten und uns dort zu engagieren. Dafür werbe ich. Für uns als deutsche Gesellschaft ist allerdings erhöhte Vorsicht geboten. Zum einen, was die Wirtschaft angeht, das ist keine Frage. Auf politischer Ebene scheint es mir wichtig, darauf zu dringen, dass alles auf Augenhöhe läuft. Ansonsten ist natürlich die Menschenrechtsfrage eine, die auf politischer Ebene zu Recht thematisiert wird.

Ist die Menschenrechtsfrage auch für die Chinesinnen und Chinesen wichtig?

Meinem Eindruck nach spielt das nur für wenige Chinesen eine Rolle.

Wie haben Sie diese restriktive Corona-Politik erlebt oder sind sie vorher ausgereist?

Wirklich schwierig wurde es erst, nachdem die Omikron-Variante nach China kam und die Null-Covid-Politik das nicht mehr in Griff gekriegt hat. In Shanghai haben wir durch den Total-Lockdown dieses Frühjahr eine sehr, sehr unangenehme Zeit verbracht.

Sie sind ja in dieser Schließzeit im Mai 2022 ausgeflogen.

Das war letzten Endes geplant, denn meine neun Jahre in China waren vorbei. Was nicht geplant war, war, dass ich keine Konfirmation mehr durchführen konnte. Mein Abschiedsgottesdienst war online. Ich bin dann im Mai unter sehr reglementierten Bedingungen von einem fast menschenleeren Flughafen abgereist.

Leute wurden in ihren Büros festgehalten.

Ja, das gab’s. Wenn sie im Moment des Lockdowns im Büro waren, mussten Sie dort bleiben. Ich war im Prinzip von Mitte März bis zu meinem Abflug total isoliert und konnte mit allen Leuten nur noch online kommunizieren.

Der Ärger über die Maßnahmen wurde so groß, dass viele Leute protestiert haben.

Schon die chinesischen Kaiser haben sich vor Protestwellen gefürchtet. In diesem riesigen, schwer zu regierenden Land war es immer eine Sorge, dass sich aus regionalen Aufständen landesweite Unruhen entwickeln. Das war auch früher schon für Regierungen ein Grund, die Politik zu ändern, und so ist es halt auch jetzt. Zumal es ja weitere Gründe für das Umsteuern in der Coronapolitik gab.

Also bewirkt ein Aufstand doch etwas?

Man darf nicht denken, ein solches Regime wäre nicht kritisierbar. Kritik findet durchaus statt. Nur hat das eine andere Grundstruktur als in einer Demokratie.

Was heißt: andere Grundstruktur?

Wenn es zu größeren Unruhen kommt, gibt es in China durchaus interne Diskussionsprozesse, auch wenn sie nicht offiziell und demokratisch und auf Mitbestimmung angelegt sind. Man darf nicht denken, dass dort niemand den Mund aufmacht. Auch in dieser Hinsicht sollten wir China etwas differenzierter wahrnehmen.